Le tarif local et la poste rurale

Avant 1830

Avant 1830, la poste rurale en tant que service organisé n’existait pas réellement, bien qu’il fût possible de recevoir son courrier à domicile dans certaines communes rurales (hors de la localité où se trouvait le bureau de poste). Ce courrier était généralement transporté par des messagers-piétons, employés par les communes ou les préfectures. Ces piétons, lorsqu’ils distribuaient du courrier directement aux particuliers sans nuire aux intérêts des communes, percevaient une rémunération convenue de gré à gré.

Cependant, les coûts de distribution pour les particuliers étaient élevés. Les lettres supportaient non seulement le tarif postal, mais également le coût supplémentaire lié à la distribution à domicile. Les destinataires avaient toutefois la possibilité d’aller chercher leur courrier au bureau de poste le plus proche, mais ils ne savaient pas toujours qu'il s'y trouvait en instance du courrier à leur adresse.

En conséquence, un nombre significatif de lettres n’était jamais récupéré par leurs destinataires et finissait au rebut. Ce phénomène représentait environ 300 000 lettres mises au rebut par an.[1]

Le 1ᵉʳ août 1828, le député de l’Isère, Charles Sapey, publia un document intitulé "Opinion sur le projet de compléter le service des postes en France". Il y proposait une organisation systématique de la distribution du courrier à domicile, prévoyant un passage tous les deux jours dans les communes dépourvues de bureau de poste.

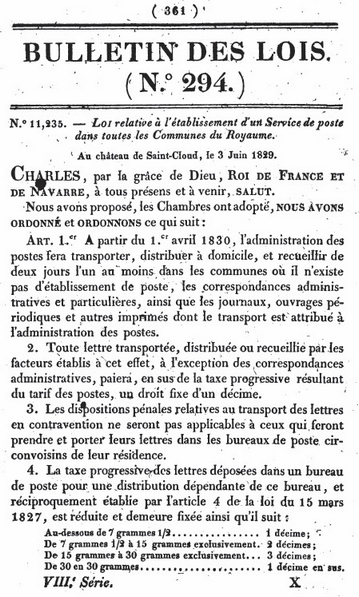

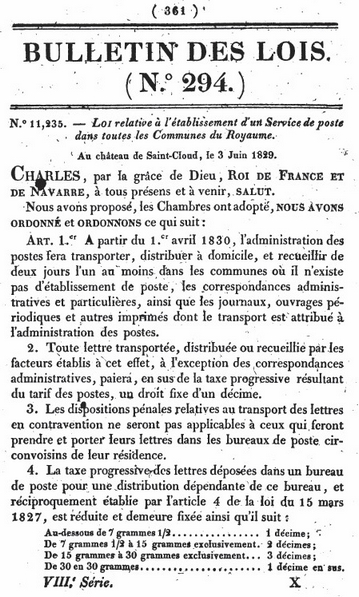

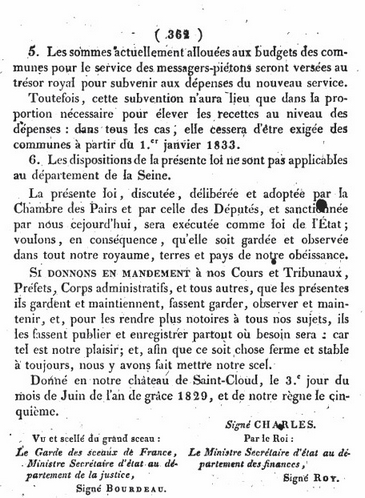

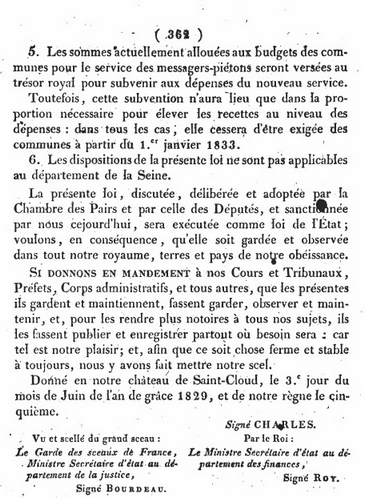

Inspirée par ce projet, la loi sur le service rural fut adoptée le 3 juin 1829 pour entrer en application à partir du 1ᵉʳ avril 1830. Cette réforme posa les bases d’un service postal rural organisé, permettant une meilleure accessibilité au courrier pour les habitants des zones rurales.

1830 et après

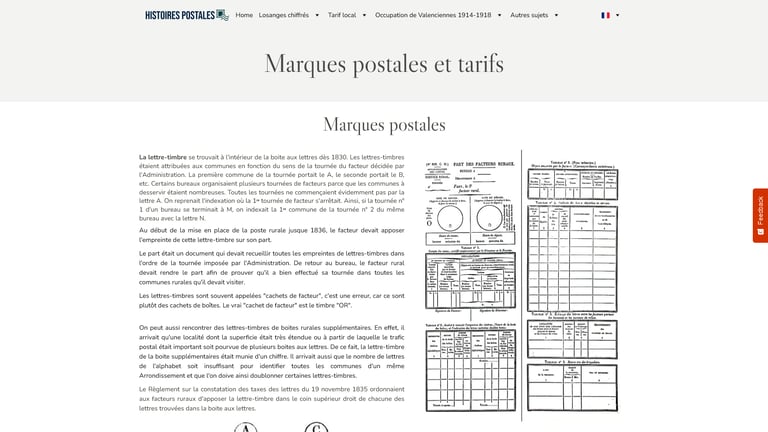

À partir du 1ᵉʳ avril 1830, l'Administration des Postes mit en œuvre une réforme majeure pour améliorer l'accès au service postal dans les zones rurales. Plus de 35 000 communes, dépourvues de bureau de poste, furent équipées d’une boîte aux lettres. Simultanément, 5 000 facteurs furent recrutés pour assurer la distribution et la collecte du courrier dans ces communes, à raison d’un passage tous les deux jours. Une partie de ces nouveaux facteurs fut recrutée parmi les messagers-piétons déjà en activité, renforçant ainsi l’expertise locale.

En amont de cette mise en place, en mars 1830, la Poste avait rédigé une Instruction sur le service rural destinée à tous les employés des bureaux de poste aux lettres. Ce document détaillait les modalités et les règles de fonctionnement du service rural, afin de garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire.

Jusqu’en 1832, les distributions et collectes de courrier dans les communes rurales se faisaient un jour sur deux. Cependant, la loi du 3 avril 1832, au §47, décréta que, dès le 1ᵉʳ juillet 1832, les tournées des facteurs ruraux devraient devenir quotidiennes. Bien que cette loi ait posé un cadre légal ambitieux, sa mise en œuvre fut lente. Par exemple, dans le département du Nord, ce n’est qu’en 1850 que chaque commune rurale bénéficia d’une distribution quotidienne, soit 18 ans après la promulgation de la loi.

Cette période de transition illustre les défis logistiques et humains auxquels l’Administration des Postes dut faire face pour étendre ses services. Le manque de moyens financiers, les difficultés liées au recrutement et la couverture d’un territoire vaste et parfois isolé expliquent ces délais importants.

Application du tarif local

Le port local moins cher que le port territorial s'entend dans 4 cas :

1ᵉʳ cas : une lettre circulant dans les limites de la ville où se trouve un bureau de poste (peu importe sa classification),

2ᵉ cas : une lettre circulant de la ville du bureau de poste vers les communes sans bureau dépendant de ce bureau. La ville du bureau ainsi que les communes qui sont rattachées à ce bureau composent l'Arrondissement rural d'un bureau de poste,

3ᵉ cas : une lettre circulant entre l'Arrondissement rural d'un bureau de Direction (ou Recette après 1864) et le ou les Arrondissements ruraux du ou des bureaux de Distribution dépendant du bureau de Direction.

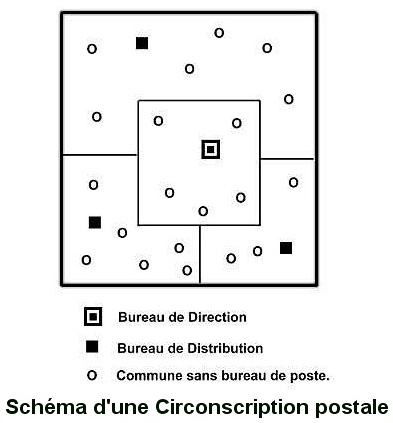

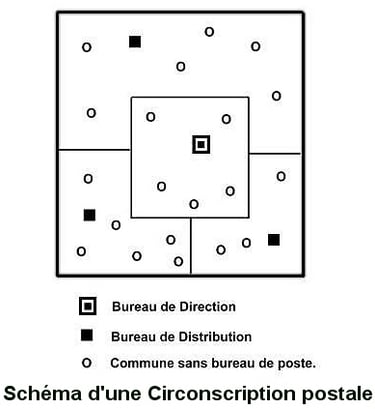

Un bureau de Direction pouvait à l'époque contrôler un ou plusieurs autres bureaux de Distribution.

Une Distribution est un bureau annexe d'un bureau de Direction. Les services qu'il rend sont des plus réduits. Ce bureau fonctionne avec une seule personne.

Une Direction est bureau qui effectue toutes les opérations postales. On y trouve un Directeur et un ou plusieurs employés de tous grades.

Les Arrondissements ruraux du ou des bureaux de Distributions dépendant du bureau de Direction ainsi que l'Arrondissement rural de ce dernier composent la Circonscription Postale d'un bureau de Direction.

Ces 3 premiers cas offrent 18 trajets possibles pour une lettre en port local.

4ᵉ cas : une lettre circulant entre 2 Directions (ou Recette) ainsi qu'entre leur arrondissement rural. Ce dernier cas est assez peu fréquent, car on ne dénombre que 19 cas où 2 bureaux de Recette de Province ont fait l'objet de la mise en place du tarif local pour les lettres circulant entre leur Arrondissement rural. Ce tarif s'appelle le tarif des Recettes Réunies. Dans le Nord on dénombre 2 cas :

- LILLE/MOULINLILLE/FIVES

- VALENCIENNES/ANZIN

Ces bureaux étaient très proches et le public ne voyait pas vraiment pourquoi le tarif territorial devait s'appliquer au lieu du tarif local.

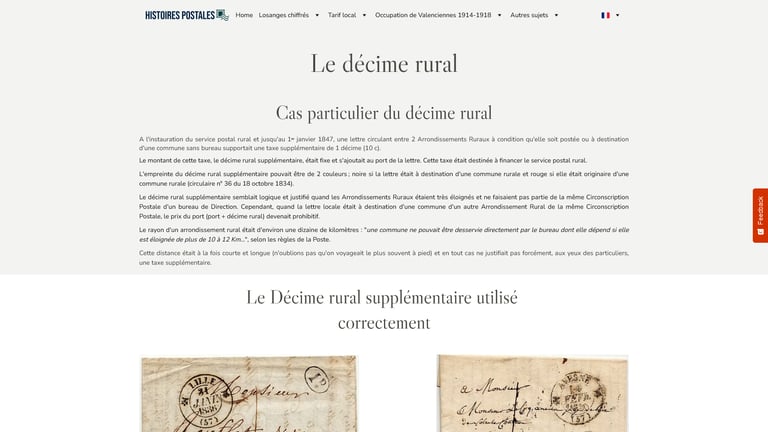

La mise en place du service postal rural a engendré des dépenses importantes, qui devaient être compensées par des recettes supplémentaires ainsi qu’une taxe fixe. Cette taxe, appelée Décime rural supplémentaire, était appliquée une seule fois, même lorsque la lettre était recueillie dans une localité rurale et destinée à une autre (cf. Art. 10 de l’Instruction de 1830). Ce décime rural supplémentaire a été supprimé le 1ᵉʳ janvier 1847, conformément à la loi du 3 juillet 1846.

Les correspondances locales et l'évolution du port dû.

Dès le début, la majorité des correspondances locales circulaient en port dû. Il n’existait en effet aucun avantage à affranchir une lettre, car les coûts en port dû et en port payé étaient identiques. De plus, la logique de l’époque favorisait le port dû : si la Poste souhaitait percevoir les frais de port, elle se devait de livrer la lettre. À l’inverse, une lettre affranchie à l’avance risquait de recevoir moins d’attention, et l’affranchissement impliquait souvent un déplacement jusqu’au bureau de poste, parfois éloigné.

L’apparition du timbre-poste n’eut initialement aucun impact significatif sur cette tendance. Ce n’est que le 1ᵉʳ juillet 1854 que l’Administration introduisit la prime à l’affranchissement pour le port territorial, rendant l’envoi en port payé plus économique que le port dû. Cette mesure encouragea fortement les usagers à affranchir leurs lettres, entraînant une augmentation des recettes de la Poste.

La prime à l’affranchissement pour le tarif local.

Les lettres locales, non concernées par cette réforme, restaient en grande majorité en port dû. Pour y remédier, la prime à l’affranchissement pour le tarif local fut instaurée le 1ᵉʳ janvier 1863. Comme pour le port territorial, cette mesure fut un succès : le nombre de lettres affranchies augmenta considérablement, ce qui contribua à améliorer la rentabilité du service postal.

La fin du tarif local.

Le tarif local connut peu de modifications après l’instauration de la prime à l’affranchissement. Il demeura stable jusqu’au 1ᵉʳ mai 1878, date de sa suppression définitive.

La Poste rurale et locale dans le Nord

Le Service Postal Rural dans le Nord au XIXᵉ Siècle.

Le département du Nord, bien que densément peuplé, restait largement rural au XIXᵉ siècle. Les habitants des campagnes vivaient souvent isolés de l’État et de l’actualité, à la fois locale et nationale. Dans ce contexte, le facteur rural jouait un rôle essentiel. Il était non seulement un relais de l’Administration, mais aussi un lien avec le monde extérieur. Arborant l’uniforme de l’État, il apportait les nouvelles et contribuait à réduire l’isolement des communes rurales.

Un Défi pour l’Administration des Postes.

Le port local, intrinsèquement lié au service postal rural, reflète les difficultés qu’a rencontrées l’Administration pour mettre en place un système efficace. Si les tournées journalières des facteurs ont été décidées en 1832, leur mise en œuvre fut loin d’être immédiate dans le Nord. Ce n’est qu’en 1850, soit 18 ans plus tard, que toutes les communes du département furent desservies quotidiennement.

Les obstacles étaient nombreux :

Le faible nombre de bureaux de poste rendait difficile la couverture de vastes zones rurales.

Certaines communes étaient situées à de grandes distances des bureaux, et les arrondissements ruraux pouvaient inclure plus de 30 communes, compliquant la logistique.

Les tournées des facteurs n’étaient pas toujours optimisées, et beaucoup d’habitants recevaient leur courrier en fin d’après-midi faute de moyens suffisants.

Ainsi, bien que le service postal rural ait marqué un progrès significatif pour les usagers, il représentait un véritable casse-tête pour l’Administration.

Les Lettres Locales : Une Faible Proportion.

Malgré l’importance de ce service pour les communes rurales, le nombre de lettres locales (émises et distribuées dans la même Circonscription Postale) restait faible dans le Nord. Selon l’enquête postale menée entre le 15 et le 28 novembre 1847, chaque habitant recevait en moyenne moins de 0,3 lettre locale par an. Cette extrapolation, basée sur deux semaines d’observation, met en lumière la faible utilisation des services postaux locaux.

Sur un total de 42 147 lettres enregistrées dans les communes du Nord pendant cette enquête :

33 686 étaient des lettres territoriales, envoyées d’une Circonscription Postale à une autre ;

8 461 étaient des lettres locales.

L’enquête, qui portait sur 785 053 habitants (sur les 1 132 980 que comptait le département), souligne que les réponses des Directeurs ou Distributeurs n’étaient pas toujours complètes, parce qu'ils n'étaient tenus de donner les statistiques des communes où se situaient les bureaux de poste.

Enseignements de l’Enquête de 1847.

L’enquête postale de 1847 offre de précieux renseignements sur le fonctionnement du service rural. Elle indique non seulement le nombre de lettres reçues ou envoyées par chaque commune, mais aussi des détails logistiques, comme la localisation des boîtes aux lettres. On apprend, par exemple, que ces boîtes n’étaient pas systématiquement fixées à la mairie, soulignant des disparités locales dans l’organisation postale.

Besoin d'approfondir le sujet?

Les ouvrages sont peu nombreux, mais très complets. Ils vous permettront d'avancer rapidement sur le sujet:

- Histoire de la Poste en milieu rural: Marino CARNAVALE-MAUZAN. GENOBLE 1994

- Le port local de la lettre ordinaire en Province. Tome 1. 1800/1858 : Pascal CHOISY. Editions André RUPP. 16, avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE

- Contribution à l'étude de la poste en milieu rural dans le département du Nord : Paul STOPIN, 47 av. F. Mitterand 59494 PETITE FORET. 2000

- Les tarifs postaux français (Editions Brun et fils1989): ALEXANDRE, BARBEY, BRUN, DESARNAUD et JOANY (Editions Brun et fils 1989)

- Etre facteur dans le Nord (1830-1940) M. MARGUERIT, C. DA FONSECA. Comité pour l'Histoire de la Poste.

- Introduction à l'Histoire postale des origines à 1849.M. CHAUVET(Editions Brun et fils 2002)

- Introduction à l'Histoire postale de 1848 à 1878.M. CHAUVET(Editions Brun et fils 2002)

- Enquête postale de 1847. BNF Richelieu, Fond français 9787-10129.

- Instruction Générale sur le Service des Postes de 1832, Tomes 1,2,3. Réimpression société des amis du musée de la Poste.

- Instruction spéciale sur le service des Distributions de 1834. Réimpression société des amis du musée de la Poste.

- Instruction Générale sur le service des postes de 1856. BNF , Gallica.

- Instruction Générale sur le service des postes de 1868. BHPT(Paris) cote PB28

Pour aborder les tarifs postaux français sans forcément devoir consulter les règlements postaux: les tarifs postaux français de Jean-Louis Bourgouin.