Feldpost 1914-1918

Die deutsche Feldpost im Einsatz

Der Weg der Feldpost.

Der Postfluss variierte je nachdem, ob die Sendung von der Front nach Deutschland oder umgekehrt transportiert wurde.

Von Deutschland zur Front:

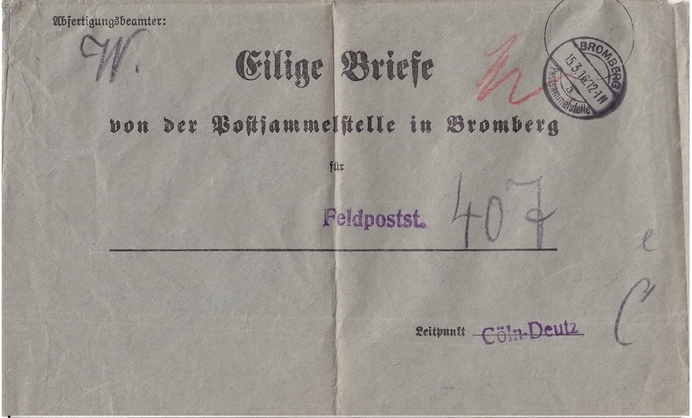

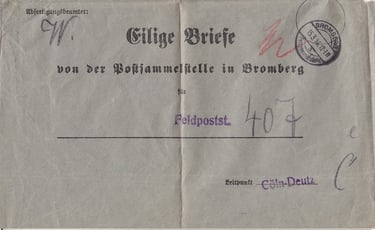

Die in zivilen Postanstalten abgegebene und an Soldaten adressierte Feldpost wurde zunächst in Postsammelstellen zusammengeführt, die für die Sortierung und Organisation des Weitertransports zuständig waren.

Die Sortierung und das Verpacken in Postsäcke erfolgten nach den jeweiligen militärischen Feldpostanstalten, denen die jeweiligen Einheiten zugeordnet waren. Diese Postsäcke wurden anschließend an sogenannte Leitpunkte weitergeleitet – in Grenznähe, jedoch noch auf deutschem Boden.

Jede Armee verfügte über einen Leitpunkt, wobei mehrere Armeen sich auch einen solchen Leitpunkt teilen konnten. Sie waren die einzigen Einrichtungen, die über den exakten Standort der militärischen Einheiten und ihrer jeweiligen Feldpostanstalten informiert waren.

Zu diesem Zweck wurde die Feldpostübersicht verwendet – ein zentrales Verzeichnis, das die genaue Zuordnung jeder militärischen Einheit zu ihrer zuständigen Feldpostanstalt dokumentierte.

Die Feldpostübersicht wurde laufend aktualisiert, basierend auf den Informationen der Feldpostanstalten selbst – vor allem jedoch durch die Generalstäbe, die als einzige über die aktuellen Verlegungen und Standorte der Einheiten genau Bescheid wussten.

Die Leitpunkte hatten die Aufgabe, die Postwagensendungen aus den Sammelstellen zu sortieren und die Postsäcke den zuständigen Feldpostämtern zuzuweisen.

Wenn möglich, wurde ein ganzer Wagen einer einzigen Feldpostanstalt zugeordnet, um die Verteilung effizienter zu gestalten.

Der größte Leitpunkt an der Westfront befand sich in Lagerhallen nahe dem Kölner Hauptbahnhof.

Bis zu diesem Punkt wurde der Transport der Post von der Reichspost übernommen.

Nach der Sortierung wurden die Wagen zu den sogenannten Postumschlagstellen weitergeleitet – diese lagen entweder in Belgien, in den Etappenräumen der Armeen, entlang der Strecke oder am Endpunkt der Bahnlinie.

Jede Armee verfügte über mehrere solcher Umschlagstellen, denen die jeweiligen militärischen Einheiten zugeordnet waren.

Sobald die Sendungen deutsches Gebiet verließen, ging die Verantwortung für die Post auf die Feldpost über – ab diesem Moment war sie den Unwägbarkeiten des Krieges ausgesetzt.

An den Umschlagstellen wurde die Post in Form von Beuteln entgegengenommen, vom Personal der Feldpostanstalten geöffnet und anschließend an die Soldaten verteilt.

Die Absender mussten die Adresse des Empfängers exakt kennen – jeder Fehler konnte zum Verlust, zur Verzögerung oder zur Rücksendung führen.

Zudem war es strengstens untersagt, Ortsangaben neben der Einheitsbezeichnung des Empfängers zu machen, um die Positionen der Truppen geheim zu halten.

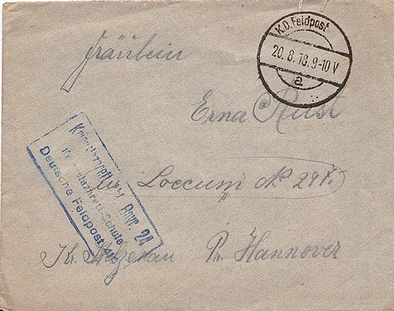

Umschlag mit Feldpost, versendet von der Postsammelstelle BROMBERG an die Feldpoststation Nr. 407 in VALENCIENNES.

Von der Front nach Deutschland:

Die Post der Soldaten wurde innerhalb ihrer Kompanie gesammelt. Ein Offizier – später auch eine Postüberwachungsstelle – prüfte stichprobenartig Briefe und Postkarten. Ziel dieser Kontrolle war es, versteckte oder offene militärische Informationen aufzudecken und das Vorhandensein der vollständigen Absenderangaben zu überprüfen, die verpflichtend waren.

Nach der Sammlung wurde die Post an die zuständige Feldpostanstalt der jeweiligen Einheit weitergeleitet.

Um die Abgabe zu erleichtern, waren Briefkästen direkt in den Schützengräben installiert worden.

In der Feldpostanstalt erfolgte eine erste grobe Vorsortierung, hauptsächlich nach größeren Zielstädten.

Anschließend wurden die Postsäcke an die Postverteilungsstellen weitergeleitet, wo die Sendungen nach Provinzen oder Bundesstaaten erneut sortiert wurden.

Die Post für größere Städte wurde dabei gesondert behandelt.

Von dort aus gelangten die Säcke in die Sortierstellen der jeweiligen Provinzen oder Länder, wo sie nach dem endgültigen Bestimmungsort feiner sortiert wurden.

Die Post eines Soldaten, der zu einer bestimmten Armee gehörte und an einen Soldaten einer anderen Armee adressiert war, nahm nicht denselben Weg.

Zu Beginn des Krieges war ein direkter Postverkehr zwischen zwei unterschiedlichen Armeen nicht möglich.

Interne Armee-Post musste zunächst zurück nach Deutschland an eine Postsammelstelle geleitet und von dort erneut zur Zielarmee weitergeleitet werden – ein Verfahren, das erhebliche Verzögerungen verursachte.

Im Oktober 1914 wurden deshalb die sogenannten Heeresbriefstellen eingerichtet, um dieses Problem zu lösen.

Sie befanden sich in der Regel in Etappengebieten und hatten die Aufgabe, Post zwischen den verschiedenen Armeen direkt zu sammeln, zu sortieren und weiterzuleiten – wodurch sich die Zustellzeiten deutlich verkürzten.

Die Tarife der Feldpost

Wie in vielen anderen Ländern genossen auch die deutschen Truppen im Felde eine unbegrenzte Portofreiheit für ihre Sendungen.

Die Feldpost unterschied jedoch zwischen privater und nicht privater Korrespondenz.

Private Post war portofrei, während nicht private Sendungen nicht unter diese Regelung fielen.

Postkarten, das bevorzugte Medium für Nachrichten, waren kostenlos, sofern sie privater Natur waren.

Für nicht private Postkarten galten folgende Tarife:

5 Pfennig bis zum 31. Juli 1916,

7,5 Pfennig bis zum 30. September 1918,

und 10 Pfennig ab dem 1. Oktober 1918.

Private Briefe waren bis zu einem Gewicht von 50 g portofrei. Für schwerere Sendungen wurde ein Porto von 20 Pfennig erhoben.

Ab dem 5. Oktober 1914 wurde das Porto auf 10 Pfennig gesenkt. Briefe bis zu 250 g waren grundsätzlich zugelassen.

Ab Ende Dezember 1916 durften auch Briefe zwischen 250 und 500 g verschickt werden. Für private Korrespondenz in dieser Gewichtsklasse betrug das Porto 20 Pfennig.

Da es keine Gewichtsstufe über 500 g gab, gestattete die Feldpost eine Überschreitung des Höchstgewichts um 10 % – ohne Nachtaxe. So kostete ein schwerer Brief oder Päckchen mit einem Gewicht zwischen 50 und 275 g weiterhin 10 Pfennig und zwischen 275 und 550 g betrug das Porto 20 Pfennig.

Ein einfacher, nicht privater Brief (bis 20 g) kostete 10 Pfennig bis zum 31. Juli 1916 und anschließend 15 Pfennig bis 1919.

Ein Brief bis 250 g kostete 10 Pfennig bis zum 31. Juli 1916, danach 25 Pfennig bis 1919.

Unzureichend frankierte Briefe von der Front nach Deutschland wurden mit dem einfachen Fehlbetrag nachtaxiert. Unzureichend frankierte Sendungen aus Deutschland zur Front wurden an den Absender zurückgeschickt.

Die Einschreibung von Briefen war ausschließlich für den militärischen Dienstverkehr (Heeressache) vorgesehen.

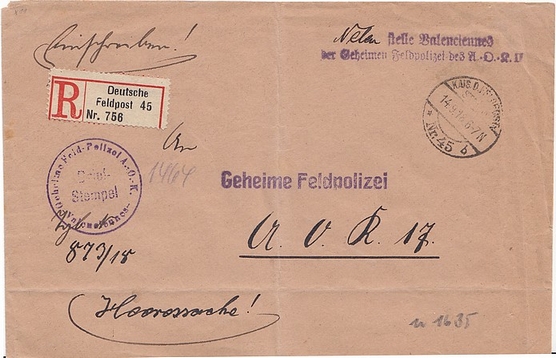

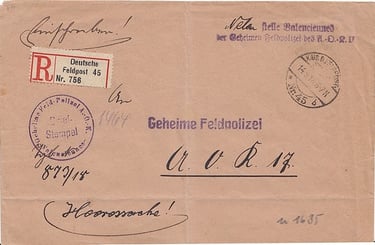

Einschreiben mit Portofreiheit, aufgegeben bei der Feldpoststation Nr. 45 in VALENCIENNES.

Es handelt sich um Dienstpost zwischen der örtlichen Dienststelle der Geheimen Feldpolizei der 2. Armee (A.O.K. 2) und dem Oberkommando der 17. Armee (A.O.K. 17).

Der Brief wurde am 14. September 1918 aufgegeben.

Der Tagesstempel ist weder stumm noch ausgestanzt, da es sich um eingeschriebene Dienstpost handelt.

Das Oberkommando der 17. Armee befand sich seit dem 1. Mai in DENAIN.

Der Brief stammt aus den letzten Tagen der Präsenz der Feldpoststation Nr. 45 in VALENCIENNES, da die Stadt ab Mitte September 1918 zum Operationsgebiet der 17. Armee gehörte.

Soldaten konnten jedoch auch von der Möglichkeit der Wertbriefe Gebrauch machen. Bis 50 g und einem Wert von 150 Mark waren diese Briefe portofrei.

Für Sendungen über 50 g bis zu einem Wert von 300 Mark betrug das Porto 20 Pfennig. Briefe über 50 g mit einem deklarierten Wert von mehr als 300 bis 1500 Mark kosteten 40 Pfennig.

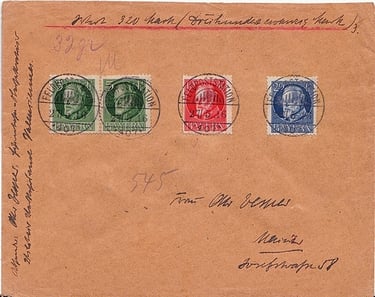

Dieser Brief wurde bei der bayerischen Feldpoststation Nr. 407 (Bahnhof VALENCIENNES) aufgegeben.

Er enthielt 320 Mark und wog 32 g.

Das Porto für eine solche Sendung betrug 40 Pfennig (unter 50 g, über 300 Mark).

Die Einschreibe-Nummer lautete 545.

Die Portofreiheit wurde für Postkarten und Briefe bis 50 g gewährt, die ab dem 8. Oktober 1914 in die Schweiz geschickt wurden, unter der Voraussetzung, dass die Soldaten eine enge familiäre Beziehung zu den Empfängern nachweisen konnten (Ehefrau, Eltern, Großeltern, Kinder, Geschwister).

Das gleiche Regelwerk galt für Spanien (ab dem 15. Februar 1915), Uruguay (vom 13. März 1915 bis zum 7. Oktober 1917, dem Datum seines Kriegseintritts) und Dänemark (ab dem 9. April 1915).

Die Briefe mussten offen aufgegeben werden.

Postsperren

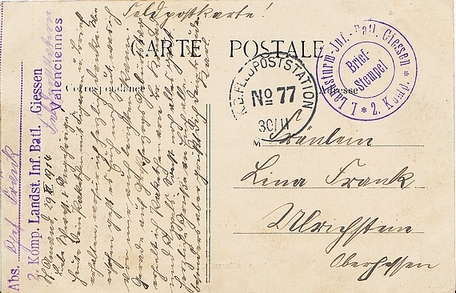

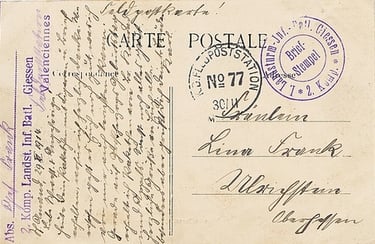

Zur Vorbereitung großer Offensiven und zur Wahrung des militärischen Geheimnisses konnte das Oberkommando der Armee zeitlich begrenzte Postsperren anordnen, die von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen dauerten.

Während solcher Sperren war es den Soldaten verboten, Briefe oder Karten mit in die Schützengräben zu bringen.

Falls sie bei einem Erkundungsvorstoß oder Gefecht vor dem Angriff in Gefangenschaft geraten wären, hätte die Feindaufklärung durch sichergestellte Feldpost Hinweise auf die bevorstehende Offensive erhalten können.

Diese Postsperren konnten geografisch begrenzt sein – etwa für Einheiten eines bestimmten Frontabschnitts – oder sich auf Truppen in Bewegung beziehen, die unmittelbar an einem Angriff beteiligt sein sollten.

Die Sperren wurden nicht öffentlich angekündigt, sodass Soldaten und ihre Familien die Schuld für verspätete Postzustellungen häufig der Feldpost selbst zuschrieben, obwohl auch diese von den Maßnahmen betroffen war.

In der Regel wurde auf betroffenen Briefen der Hinweis „Aus militärischen Gründen verzögert“ angebracht.

Die Wirksamkeit solcher Maßnahmen war jedoch begrenzt, da die Soldaten oft Umwege fanden, um ihre Post dennoch zu versenden – beispielsweise durch Heimaturlauber, die die Briefe in Deutschland oder außerhalb der unterbrochenen Zone aufgaben.

In seinen Kriegserinnerungen schrieb General Ludendorff dazu:

„Postsperrungen hatten keinen Wert. Es führten zu viele Kanäle nach der Heimat, die Beurlaubungen konnte ich nicht einstellen, sie waren das einzige, was die Oberste Heeresleitung dem Soldaten geben konnte.“

Diese Karte wurde von einem Hilfsschaffner versendet, der bei der Militär-Eisenbahndirektion I beschäftigt war.

Im April 1915 unterlag die über die Feldpoststation Nr. 77 in VALENCIENNES abgewickelte Post einer Postsperrung.

Die Postüberwachung

Neben den Verzögerungen, denen die Feldpost der Soldaten unterlag, wurde in der deutschen Armee – wie auch in vielen anderen europäischen Armeen – eine systematische Postüberwachung durchgeführt.

Diese Prüfung wurde nicht durch die Feldpost, sondern von militärischen Stellen außerhalb des Postwesens durchgeführt.

Von Kriegsbeginn bis April 1916 war die Kontrolle der Soldatenkorrespondenz nicht geregelt.

Sie konnte daher willkürlich innerhalb der Einheiten erfolgen, ohne klare Vorschriften oder Fachkenntnis.

Die mit der Kontrolle beauftragten Personen – meist Offiziere – verfügten in der Regel über keinerlei Ausbildung oder Erfahrung auf diesem Gebiet.

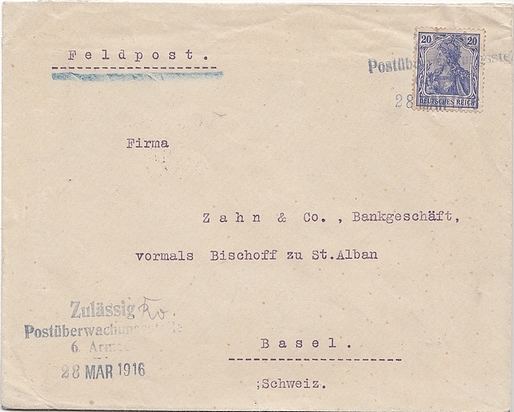

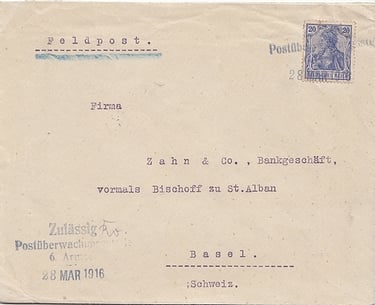

Dieser Brief in die Schweiz wurde als Feldpostsendung aufgegeben und gemäß dem internationalen Tarif mit 20 Pfennig frankiert.

Da es sich nicht um private Korrespondenz handelte – der Empfänger war ein Bankier – konnte der Brief nicht portofrei verschickt werden.

Die Sendung wurde am 28. März 1916 vom Postkontrollzentrum der 6. Armee in VALENCIENNES geprüft und traf am 2. April 1916 in BASEL ein.

Die Bürger des Reichslands Elsass-Lothringen standen unter besonders strenger Postüberwachung, da ihre Loyalität gegenüber dem Deutschen Reich immer wieder in Frage gestellt wurde.

Bereits am 27. März 1914 erließ das Kriegsministerium ein geheimes Dekret, das im Fall der Verkündung des Kriegszustands oder der Mobilmachung vorschrieb, dass private Korrespondenz nur auf Postkarten und geschäftliche Post in offenen Umschlägen versendet werden durfte.

Diese Maßnahme betraf die Gebiete Elsass-Lothringen und Baden, insbesondere die Postbereiche Straßburg und Neubreisach.

Am 20. März 1917 erließ das Kriegsministerium eine neue Verordnung, das die Einführung eines beidseitigen Postkontrollsystems anordnete.

Es verpflichtete zudem die Kontrollstellen, statt wie bisher nur etwa 5 % des Postaufkommens zu prüfen, nun 90 % der Sendungen einer Kontrolle zu unterziehen.

Dieses drastische Vorgehen wurde durch die „von der Entente systematisch und vermehrt betriebene Verhetzung der elsass-lothringischen Bevölkerung“ begründet

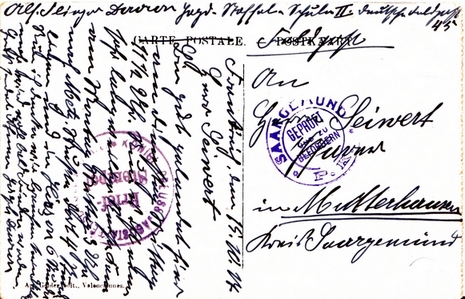

Die oben gezeigte Karte wurde von einem Flieger geschrieben, der an der Jagdstaffelschule II ausgebildet wurde,

einer am 8. August 1917 gegründeten Jagdfliegerschule in LA SENTINELLE bei VALENCIENNES.

Die Karte war adressiert an MUTTERHAUSEN bei SAARGEMÜND in Lothringen.

Sie passierte das Postkontrollzentrum in Saargemünd, das den Stempel „SARREGEMUND P.K. GEPRÜFT UND ZU BEFÖRDERN“ anbrachte.

Da der Postkontrollstempel auf der Vorderseite erhalten ist, lässt sich bestätigen, dass die Karte offen versendet wurde – andernfalls wäre sie nicht geprüft und nicht gestempelt worden.

Die Postüberwachung im Arrondissement VALENCIENNES

Im Arrondissement VALENCIENNES wurden während des Ersten Weltkriegs drei Postüberwachungsstellen eingerichtet :

Die Postüberwachungsstelle der 6. Armee, ab März 1915 der Etappeninspektion der 6. Armee unterstellt, ab März 1916 direkt der 6. Armee.

Sie verließ VALENCIENNES am 30. September 1916 und wurde nach Tournai verlegt.

Im Februar 1917 erhielt sie die Bezeichnung Postüberwachungsstelle Nr. 40 (P.Ü.St. 40).Die Postüberwachungsstelle der 1. Armee, direkt der 1. Armee unterstellt.

In VALENCIENNES vom 1. Oktober 1916 bis zum 18. April 1917.

Im Februar 1917 wurde sie zur Postüberwachungsstelle Nr. 36 (P.Ü.St. 36).

Sie wird häufig als „militärische Überwachungsstelle des Post- und Güterverkehrs der 1. Armee“ bezeichnet.

Am 18. April 1917 wurde sie nach CHARLEVILLE verlegt.Die Postüberwachungsstelle Nr. 39 (P.Ü.St. 39), unterstellt der 2. Armee.

Zunächst in ST QUENTIN stationiert, wurde sie im April 1917 nach VALENCIENNES verlegt und blieb dort mindestens bis zum 30. September 1918.

Weitere Postüberwachungsstellen an der Westfront

Neben den Postüberwachungsstellen in VALENCIENNES bestanden von Februar 1917 bis Kriegsende insgesamt neun weitere Postüberwachungsstellen an der Westfront:

Karte eines Landsturmsoldaten. Die Feldpoststation Nr. 77 befand sich bis Juni 1915 in VALENCIENNES.

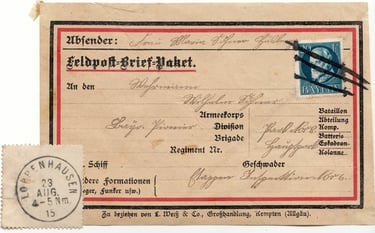

Brief eines Soldaten, der im bayerischen Kriegslazarett Nr. 24 in Behandlung war.

Das Lazarett befand sich in der Gewerbe- und Handelsschule in DENAIN.

Der Brief wurde über die bayerische Feldpoststation Nr. 419 abgewickelt, deren abgeschliffener Tagesstempel gut erkennbar ist.

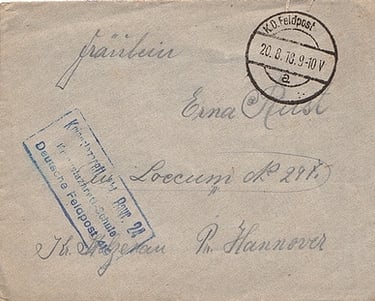

Stück eines schweren Briefes von der Front nach Deutschland, frankiert mit 20 Pf für ein Gewicht bis 550 g. Dieser Brief wurde von der bayerischen Feldpoststation Nr. 411 in ST AMAND bearbeitet.

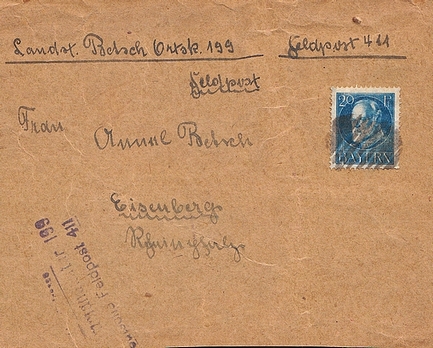

Aufkleber für einen schweren Brief aus Deutschland an die Front, frankiert mit 20 Pf für ein Gewicht bis 550 g.

Möchten Sie das Thema vertiefen?

Die Besetzung und Befreiung von Valenciennes werden in zwei hervorragenden Werken behandelt, die bereits vor längerer Zeit erschienen sind und leider heute vergriffen sind.

- Valenciennes, occupation allemande 1914-1918 (2 Bänden) de René DELAME. 1933.

- Valenciennes 10 octobre 1918-11 novembre 1918, l'évacuation, le bombardement, la délivrance de J. THIROUX. 1920.

- Geschichte der deutschen Feldpost im Kriege 1914/18. Karl SCHRACKE. 1921.

- Die deutsche Feldpost im Ersten Weltkrieg 1914-1918. ANDERSON, BORLINGHAUS et KOOP. 2019.

- Stempelhandbuch der Deutschen Feldpost im Ersten Weltkrieg 1914-1918. Horst BORLINGHAUS. 2006.

- Die Armee-Postdirektion 6 im ersten Weltkrieg 1914-1918. B. KOOP. 2010.

- Handbuch und Katalog der deutschen Fliegertruppe im 1. Weltkrieg 1914-1918. Horst BORLINGHAUS.

- Les Estampilles Postales de la Grande Guerre. Stéphane STROWSKI. Editions Yvert et Thellier 1976.

- Die Post im westlichen Etappengebiet und ihre Abstempelungen. E. HEBERLE. 1928.

- Die Deutsche Heerespost an der Westfront. K. ZIRKENBACH 1935-1936.

- Le courrier civil dans le Nord de la france occupée 1914-1918. Gerhard LUDWIG, André Van DOOREN. 2018

- Histories of the 251 division of the German army which patricipated in the war 1914-1918. Englische Neuauflage von 1989 bei der London Stamp Exchange Ltd.

- German Divisions in World War I (Band 1 - 7). Dirk ROTTGARDT. 2007.