Ukrainische Arbeiter in den Bergwerken Nordfrankreichs (1942-1945)

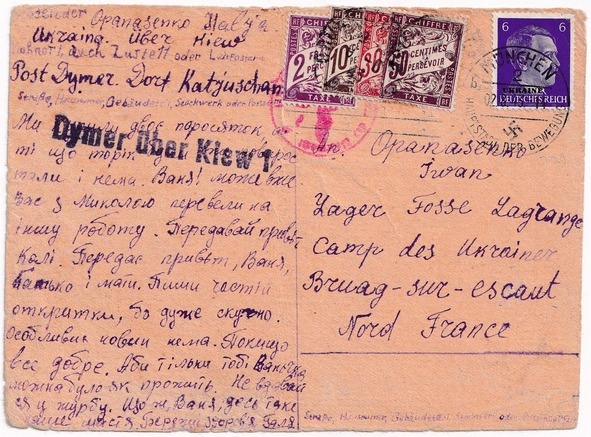

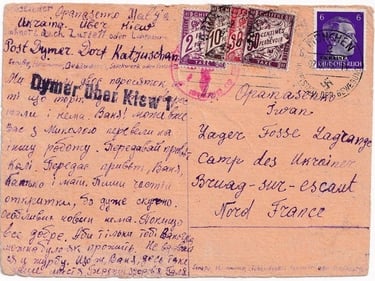

Karte geschrieben in KATYUZCHANKA und in DYMER (Ukraine) aufgegeben, adressiert an einen ukrainischen Arbeiter, Iwan Opanasenko, der in der Grube „Fosse Lagrange“ (Bergbaugesellschaft von ANZIN) in BRUAY-SUR-L'ESCAUT beschäftigt war.

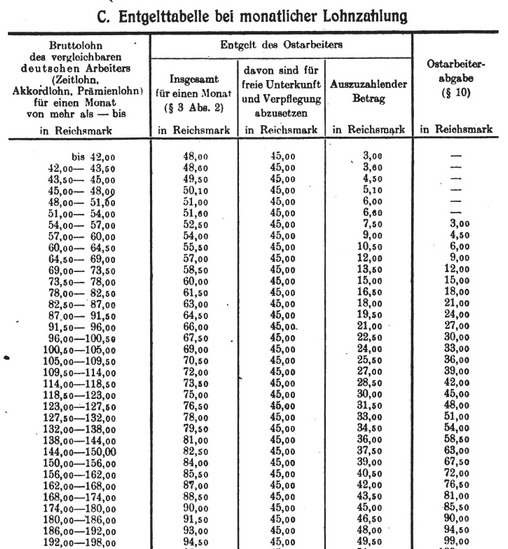

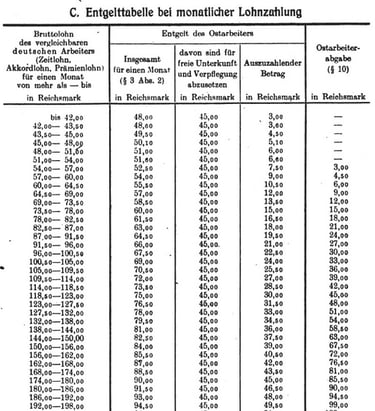

Auszug aus der Lohntabelle eines Ostarbeiters im Juni 1942

Quelle : Amtsblatt des Reichspostministerium 1942, Seite 536.

Die Postkontrolle fand in BERLIN statt (Zensurstempel unter den französischen Portomarken), und die Karte wurde am 2. August 1943 über MÜNCHEN weitergeleitet. Das Porto hätte für eine Sendung nach Frankreich 15 Pfennig betragen müssen. Das Postamt von BRUAY-SUR-L'ESCAUT erhob eine Nachgebühr von 2F90, die wie folgt berechnet wurde:

Doppelte Portomangelgebühr: 18 Pf

Verhältnis zwischen französischem und deutschem Briefporto: 4F/25Pf = 16. Laut den Regeln des Weltpostvereins (UPU) basiert die Berechnung der Nachgebühr immer auf dem Briefporto, unabhängig von der Art des Poststücks. Französische Briefgebühr: 4 Francs, deutsche Briefgebühr: 25 Pfennig.

Anzuwendende Gebühr: 0,18 * 16 = 2F88, aufgerundet auf 2F90.

Ukrainische Arbeiter

Da ausländische Arbeiter, die zu dieser Zeit nach Frankreich gebracht wurden, meist für deutsche Dienste wie die Organisation TODT arbeiteten, stellt sich die Frage, warum ein Ukrainer bei einem Bergbauunternehmen in Nordfrankreich beschäftigt war.

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich die von den deutschen Behörden erlassenen Richtlinien genauer ansehen. Diese erließen mehrere Verordnungen zur freiwilligen oder erzwungenen Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte. Die für Ukrainer besonders relevante Verordnung stammt vom 20. Februar 1942. Sie ist gemeinhin als „Ostarbeiter-Erlass“ bekannt, trug jedoch den offiziellen Titel „Allgemeine Bestimmungen über Anwerbung und Einsatz von Arbeitskräften aus dem Osten.“

Der Begriff „Ostarbeiter“ bezog sich nicht auf alle Arbeiter aus den besetzten osteuropäischen Ländern, sondern ausschließlich auf diejenigen aus den besetzten sowjetischen Gebieten – mit Ausnahme der baltischen Staaten sowie der Regionen Lemberg (Lwiw). Diese Verordnung sah die Rekrutierung von Arbeitskräften für Beschäftigungen in der Landwirtschaft oder Industrie in Deutschland, aber auch in der Ukraine vor.

In Deutschland wurde das Gehalt der Ostarbeiter nach ihrer Qualifikation berechnet, war jedoch für gleiche Arbeit niedriger als das eines deutschen Arbeiters. Zudem wurde ihr Lohn durch Kosten für Unterkunft und Verpflegung reduziert. Die Ostarbeiter waren in die deutsche Krankenversicherung eingebunden.

In Deutschland lebten die Ostarbeiter in geschlossenen und bewachten Lagern, die sich oft direkt an oder in der Nähe ihres Arbeitsortes befanden. Um zu verhindern, dass Arbeitgeber ausländische Arbeiter deutschen Arbeitern vorzogen, mussten sie eine spezielle Steuer, die „Ostarbeiter-Abgabe“, entrichten.

Schließlich musste der Ostarbeiter ein Erkennungszeichen auf der linken Seite der Brust tragen. Dieses Zeichen zeigte das Wort "OST" auf blau-weißem Hintergrund.

Die Rekrutierung begann auf freiwilliger Basis, da viele Arbeiter den harten Lebensbedingungen in den besetzten sowjetischen Gebieten entkommen wollten. In Wirklichkeit waren die Arbeitsbedingungen in Deutschland jedoch weit schlechter als bei der Anwerbung dargestellt. Ab Mitte 1942 erfolgte die Rekrutierung größtenteils zwangsweise.

82 % der 2,83 Millionen Ostarbeiter waren Ukrainer.

Ab dem 25. November 1942 mussten Ostarbeiter für die Kommunikation mit ihren Angehörigen spezielle Antwortkarten mit der Aufschrift „Ukraine“ verwenden. Sie durften lediglich zwei Postkarten pro Monat versenden. Dabei galt der deutsche Inlandstarif von 6 Pfennig.

Die Post wurde von folgenden Kontrollstellen überprüft:

War die Post für die Ukraine bestimmt, erfolgte die Kontrolle durch die Auslandsbriefprüfstelle Berlin (Berlin Charlottenburg 2, Zoo).

War die Post für andere besetzte sowjetische Gebiete bestimmt, wurde sie von der Auslandsbriefprüfstelle Königsberg 5 geprüft.

Post aus der Ukraine wurde durch die Auslandsbriefprüfstelle Berlin kontrolliert. [1]

Ukrainische Arbeiter in den Bergwerken von Nord und Pas-de-Calais.

Seit Beginn der Besatzung war die Kohleproduktion in den beiden Departements der Region im Vergleich zu 1939 rückläufig. Viele Bergleute befanden sich in Kriegsgefangenenlagern in Deutschland. Kohle war nicht nur für den französischen Haushalt von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die deutsche Kriegswirtschaft.

Im Mai 1942 informierte die Oberfeldkommandantur 670 in LILLE die Bergbauunternehmen darüber, dass die deutschen Behörden Ende Mai 3.000 ukrainische Arbeiter entsenden würden (tatsächlich trafen sie erst im Juli ein). Diese Zahl könnte auf 10.000 ansteigen. [2]

Die Bergbaugesellschaften standen der Ankunft dieser Arbeiter – unter denen sich auch sowjetische Kriegsgefangene befanden – skeptisch gegenüber. Sie hätten lieber die Rückkehr der französischen Kriegsgefangenen-Bergleute gesehen. Zudem verfügten die ukrainischen Arbeiter nicht über die Fachkenntnisse erfahrener Bergleute. Schließlich galt es als riskant, Arbeiter aus den sowjetischen Republiken in das kommunistisch geprägte Bergbaurevier zu bringen. [3]

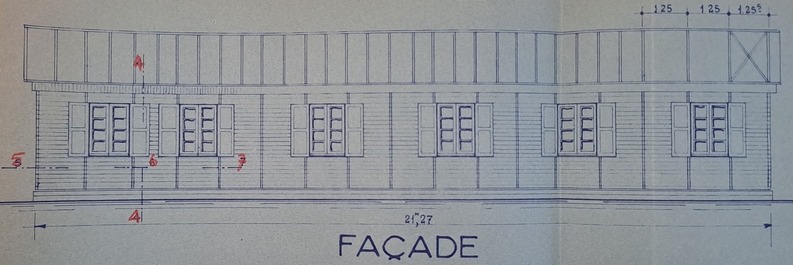

Diese Arbeiter sollten in Lagern untergebracht werden. Die Errichtung dieser Lager wurde teilweise von den deutschen Behörden finanziert (über Besatzungsfonds). Die Deutschen übernahmen die Kosten für:

Wohnbaracken

Krankenstation

Küche

Lagerumzäunung

Heizung

Bettwäsche

Die Bergbaugesellschaften mussten hingegen zahlen für:

Geschirr und Kochutensilien

Zugang zum Lager

Strom- und Heizkosten

Aufbau der Baracken und des gesamten Lagers [4]

Die von den Deutschen bereitgestellten vorgefertigten Baracken konnten jeweils 50 Männer beherbergen.

Die Lager wurden bis Ende 1943 von wallonischen Wachen (Rexisten) überwacht. Danach wurde die Bewachung der Arbeiter je nach Bergbaugesellschaft entweder französischen Wachen oder deutschen Wachen (Militärpolizei) anvertraut, die von Arbeitervertretern begleitet wurden.

Bei ihrer Ankunft erhielten die Ostarbeiter folgende Ausrüstung:

2 Arbeitsjacken

2 Hosen

2 Hemden

2 Handtücher

2 Paar Espadrilles

1 Paar Holzschuhe

1 Helm

1 Feldflasche

Der Lohn dieser Arbeiter lag etwa 40 % unter dem eines französischen Bergmanns. Zudem wurde er nicht in voller Höhe ausgezahlt, da die Bergbaugesellschaften die Kosten für Unterkunft und Verpflegung abzogen, während die deutschen Behörden eine Abgabe erhoben.

Ein Beispiel aus November 1942 zeigt, dass ein Arbeiter mit einem Zweiwochenlohn von 1.020 Francs letztlich nur 300 Francs ausgezahlt bekam:

390 Francs wurden für Unterkunft und Verpflegung abgezogen,

330 Francs gingen als „Abgabe für russische Arbeitskräfte“ an die deutschen Behörden.

Die deutschen Behörden forderten von den Bergbauunternehmen, dass die Ostarbeiter eine Produktivität von 50 % eines französischen Bergmanns nach zwei Monaten und 70 % nach vier Monaten erreichen sollten. [5]

Produktivitätsprobleme und Herausforderungen

Wie von den Bergbaugesellschaften befürchtet, war diese Arbeitskraft nicht für die Arbeit im Bergwerk geeignet, insbesondere nicht für die Arbeit unter Tage. Ein Bericht der Bergbaugesellschaft von DROCOURT vom 16. März 1943 [6] stellte fest:

Trotz generellen guten Willens war ein ukrainischer Arbeiter 50 % weniger produktiv als ein französischer Bergmann.

Er benötigte ständige Unterstützung durch einen erfahrenen französischen Bergmann.

Seine Krankheitsausfälle waren höher.

Die Anpassungszeit war zu kurz und müsste verlängert werden.

Insgesamt verringerte die Integration der Ostarbeiter die Gesamtproduktivität der Grube.

Versuche zur Motivation und hohe Fluchtzahlen

Um die Motivation der Ostarbeiter zu steigern, verlangten die deutschen Behörden von den Unternehmen, Freizeitmöglichkeiten wie Sport im Freien oder Aktivitäten in geschlossenen Räumen zu schaffen. Zudem wurde ein Prämiensystem in Form von Sachleistungen eingeführt (z. B. zusätzliche Zigaretten oder Nahrungsmittel für leistungsstarke Arbeiter).

Trotzdem kam es zu zahlreichen Fluchten.

Einsatz in der Kriegslogistik und Befreiung

Ab Mitte 1944, als die alliierten Bombardierungen auf Nord- und Pas-de-Calais zunahmen, verlangte die Oberfeldkommandantur, dass einige der Ostarbeiter und Kriegsgefangenen für Reparaturarbeiten an Eisenbahnstrecken und Trümmerbeseitigung eingesetzt werden.

Nord- und Pas-de-Calais wurden Anfang September 1944 befreit. Die Ostarbeiter und Kriegsgefangenen, die in den Bergwerken beschäftigt waren, wurden nach und nach freigelassen.

Bereits im Oktober 1944 richteten die französischen Behörden Sammellager für sowjetische Bürger ein. Am 10. November 1944 wurde eine sowjetische Rückführungsmission unter der Leitung von Generalmajor Dragun in PARIS eingerichtet.

Rückkehr in die UdSSR

Nach ihrer Befreiung erhielten die Ostarbeiter eine Prämie, jedoch wurden die ausstehenden Löhne direkt von den Bergbaugesellschaften an die sowjetischen Vertreter ausgezahlt:

Für Arbeiter, die noch in der Region waren, an Major Orianew

Für Arbeiter, die die Region bereits verlassen hatten, an Generalmajor Dragun [7]

Die meisten dieser Arbeiter wurden zwangsrückgeführt in die UdSSR, ohne eine wirkliche Wahl zu haben.

Das am 29. Juni 1945 unterzeichnete französisch-sowjetische Abkommen über den Unterhalt und die Rückführung ihrer Bürger stellte im Protokoll klar:

„Alle sowjetischen und französischen Bürger unterliegen der Rückführung, einschließlich jener, die wegen Verbrechen in ihrem Heimatland oder auf dem Territorium des anderen Vertragslandes verfolgt werden.“

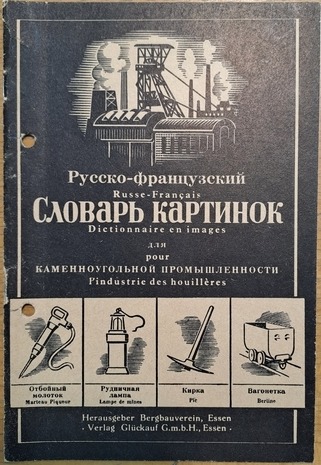

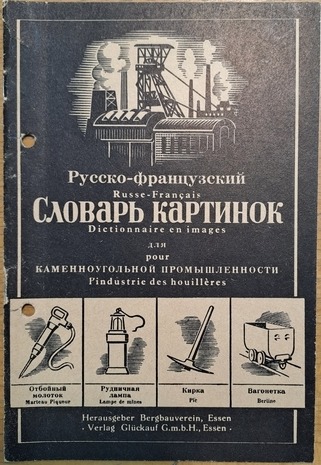

Um die Sprachbarriere zu verringern und den Austausch zwischen den Arbeitern zu erleichtern, wurde ein Wörterbuch mit technischen Fachbegriffen herausgegeben.

Ukrainische Arbeiter in der Fosse Lagrange in BRUAY-SUR-L'ESCAUT

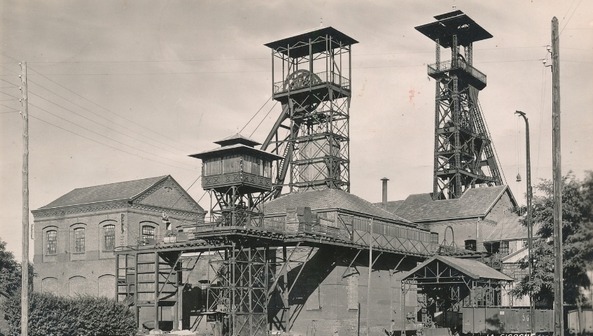

Die Ukrainer kamen im Juli 1942 in BRUAY an. Im Januar 1944 lebten 496 von ihnen im Lager, das sich nahe der Grube „Fosse Lagrange“ befand.

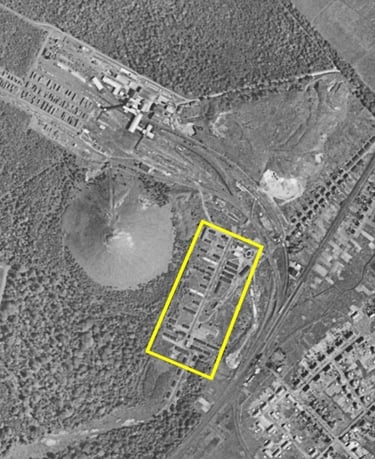

Grube Fosse Lagrange in BRUAY-SUR-L'ESCAUT.

Luftaufnahme aus den frühen 1950er Jahren mit der Fosse Lagrange und den Überresten der Baracken des ukrainischen Lagers (gelbes Rechteck).

Ein Polizeibericht von Inspektor PRUVOST der Allgemeinen Nachrichtendienste des Polizeikommissariats von VALENCIENNES liefert einige Details über diese Arbeiter. [8]

Die ukrainischen Arbeiter wurden in der Region KIEW rekrutiert und waren zwischen 16 und 21 Jahre alt. Die oben gezeigte Postkarte wurde in KATYUZHANKA (nordöstlich von KIEW) geschrieben.

Diese Ukrainer waren auf sechs Gruben der Bergbaugesellschaften von ANZIN, CRESPIN und THIVENCELLES verteilt. Sie erhielten den gleichen Lohn wie französische Arbeiter, hatten aber eine Produktivität, die um ein Viertel niedriger war als die französischen Bergleute.

Sie genossen eine relative Freiheit, da sie das Lager zwischen 17 und 20 Uhr sowie ganztägig am Sonntag verlassen durften.

Die Überwachung des Lagers wurde von einem Dolmetscher, 15 ausgewählten Arbeitern („unter den Intelligentesten“) und drei zivil gekleideten Feldgendarmen durchgeführt.

Zum Zeitpunkt des Berichts schienen die Ukrainer über die Rückschläge der deutschen Armee in der UdSSR erfreut zu sein – mehr aus Patriotismus als aus ideologischer Verbundenheit mit dem Bolschewismus.

Befürchtungen hinsichtlich der politischen Lage

Inspektor Pruvost schließt seinen Bericht mit der folgenden Einschätzung:

„Es besteht die Befürchtung, dass diese Arbeiter zu einem Unruheherd in diesem Sektor von Bruay-sur-Escaut werden, dessen Einwohner mehrheitlich moskautreue Ideen vertreten. Darüber hinaus sind die Arbeitersiedlungen der Bergwerke Thiers, Lagrange sowie Sabatier überwiegend von Polen (90 % in den ersten beiden) bzw. von Spaniern (80 % in letzterer) bewohnt, die als stark mit der Kommunistischen Partei und der Iberischen Anarchistischen Föderation verbunden bekannt sind. Man erinnert sich, dass Bruay-sur-Escaut und seine Umgebung viele Freiwillige für die Internationalen Brigaden in Spanien entsandt haben. Es scheint daher, dass der verlängerte Aufenthalt russischer Arbeiter in dieser Region nicht wünschenswert ist.“

Das Schicksal von Iwan OPANASENKO

Zum Abschluss dieser Untersuchung ist bekannt, dass Iwan OPANASENKO die Matrikelnummer 262 hatte und am 25. Oktober 1944 seine Befreiungsprämie erhielt. Er wurde anschließend vermutlich in die Ukraine rückgeführt, da in der Region keine weiteren Spuren von ihm gefunden wurden.

Quellen:

[1] Amtsblatt des Reichspostministerium 1942, seite 804.

[2] Schreiben des Präfekten des Departements Nord an den Innenminister. 12. Mai 1942. Archives du Nord, 1W598

[3] Bericht der Polizeiverwaltung Lille an den Präfekten des Departements Nord. 26. Oktober 1942. Archives du Nord,1W372

[4] Schreiben des Militärgouverneurs für Belgien und Nordfrankreich vom 29. September 1942. Archives du monde du travail, 1994-051-909

[5] Schreiben der Oberfeldkommandantur 670 vom März 1943. Archives du monde du travail, 1994-051-909

[6] Bericht über die Beschäftigung ukrainischer Arbeiter bei den Arbeiten unter Tage in der Bergwerksgesellschaft Droucourt, 16. März 1943. Archives du monde du travail, 1994-051-909

[7] Direktive des Regionalbeauftragten der Republik vom 16. Dezember 1944.. Archives du monde du travail, 1994-051-909

[8] Bericht der Polizeiverwaltung Lille an den Präfekten des Departements Nord. 26. Oktober 1942. Archives du Nord, 1W375