Die Landkraftpost (Poste Automobile Rurale)

Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts war der Rückgang der Landbevölkerung zugunsten der Städte deutlich spürbar. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg beschleunigte sich dieser Trend. Anfang der 1930er Jahre wurde die städtische Bevölkerung zur Mehrheit. [1]

In derselben Zeit wurde die Postzustellung in den ländlichen Gebieten zunehmend schwieriger, da die Postverwaltung an die Grenzen ihrer personellen Ressourcen stieß. [2]

Es wurde festgestellt, dass die Landpostboten zu stark belastet waren, was ihre Zustellung verlangsamte. In vielen Gemeinden – insbesondere in den letzten Zustellstationen ihrer Route – erfolgte die Briefzustellung erst sehr spät am Tag. Die Entfernung zwischen dem Postamt und den Zustellungsgebieten war oft sehr groß. Zudem wurden die Landbriefkästen erst während der Zustellung geleert, was es unmöglich machte, am selben Tag auf morgens eingegangene Post zu antworten. Schließlich kehrten viele Postboten erst nach der Abfahrt der Postzüge ins Postamt zurück. [3]

Die sich rasch entwickelnde Automobiltechnologie bot sich als effektives Mittel an, um die Postzustellung in ländlichen Gemeinden zu beschleunigen.

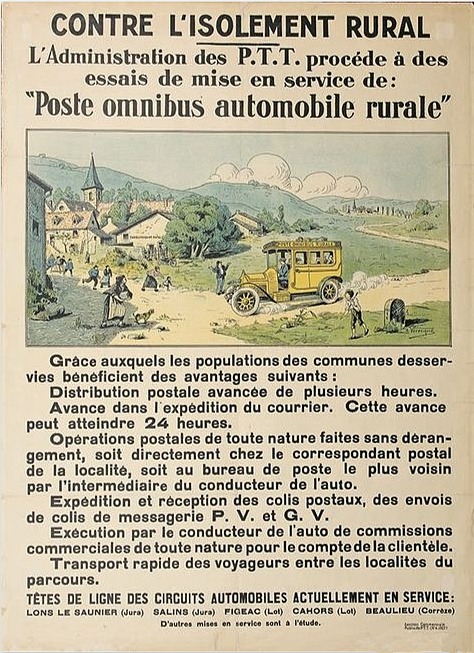

Prospekt, der von der Postverwaltung anlässlich des Starts der Versuchsphase im Jahr 1927 veröffentlicht wurde.

Vom 1. September 1926 bis zum 15. Juli 1927 wurde ein Testlauf mit dem Postamt von BEAULIEU-SUR-DORDOGNE und drei Gemeinden im Departement Lot durchgeführt. Dieses erste Experiment, das gemischte Ergebnisse lieferte, ermöglichte Anpassungen für weitere Versuche, die 1927 mit der Einrichtung von Postrouten um die Postämter von LONS-LE-SAUNIER, FIGEAC, SALINS und CAHORS durchgeführt wurden.

Das Finanzgesetz vom 31. Dezember 1928 stellte Mittel zur Verfügung, um eine größere Anzahl von Postrouten zu etablieren.

Die Entstehung der Landkraftpost (Poste Automobile Rurale)

Die französische Landkraftpost nahm in ihrer endgültigen Form Gestalt an und erreichte ihren Höhepunkt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs mit 391 aktiven Routen.

Natürlich entstand die Landkraftpost nicht aus dem Nichts – der Übergang zum automobilgestützten Posttransport hatte bereits seit dem Ende des Ersten Weltkriegs begonnen.

Die zwei Hauptziele der Landkraftpost

Verbesserung der Postzustellung in kleinen Gemeinden

Die Einführung von Postkorrespondenten (Correspondants Postaux) ermöglichte eine Ausweitung der Anlaufstellen für die Bürger. Die Landkraftpost erhöhte die Zustellfrequenz und beschleunigte die Postverteilung. Dadurch konnte die Post morgens zugestellt und am Abend wieder abgeholt werden.Bekämpfung der ländlichen Isolation

Darüber hinaus übernahm dieser Dienst eine Nebenaufgabe: die Beförderung von Waren und Postpaketen, die mit der Eisenbahn (SNCF) befördert wurden. Vor der Landkraftpost konnten Pakete ausschließlich an Bahnhöfen oder Postämtern abgeholt werden.

Ursprünglich war geplant, dass jede Postroute auch Passagiere transportieren konnte. Doch bereits mit der Eröffnung der Strecke von ILLE-SUR-TET nach CERET am 16. März 1931 führte die Post einen reinen Post- und Gütertransport ohne Fahrgäste ein. Weitere Strecken ohne Fahrgastbeförderung folgten, wenn kein Bedarf bestand oder bereits ein lokaler Anbieter aktiv war.

Finanzierung der ländlichen Automobilpost

Die Landkraftpost wurde größtenteils von der Post finanziert, erhielt aber auch Zuschüsse von Gemeinden und Departements, die in das Netzwerk integriert werden wollten.

Die Landkraftpost konnte auf zwei Arten betrieben werden:

Als Rundkurs:

In diesem Fall begann und endete die Route in derselben Gemeinde. Diese Gemeinde musste über einen Bahnhof und ein Postamt, das als „Bureau d’attache“ (Anschluss-Postamt) bezeichnet wurde. Die Strecke bestand aus dem Anschluss-Postamt und den kleineren ländlichen Gemeinden, an denen das Fahrzeug Halt machte. Diese Gemeinden konnten entweder ein Zweigpostamt, ein Postkorrespondent oder gar keine Postinfrastruktur haben.Als Verbindung zwischen zwei bedeutenden Gemeinden:

In diesem Fall verband die Landkraftpost zwei größere Orte, die jeweils über ein eigenes Postamt verfügten. Allerdings gab es auf der Strecke nur ein einziges Anschluss-Postamt. Unterwegs wurden Postkorrespondenten bedient.

Bedingungen für die Einrichtung einer Landkraftpost-Route

Damit eine neue Landkraftpost-Route genehmigt wurde, musste das zukünftige Anschluss-Postamt folgende Kriterien erfüllen:

Ein weitläufiger Postzustelldistrikt, in der die Briefträger lange Strecken zu Fuß zurücklegen mussten – manchmal mit Zwischenpostboten.

Die Einführung des Landkraftpost-Dienstes sollte die Fußwege verkürzen oder Zwischenpostboten überflüssig machen, um Kosten zu sparen.

Die Gemeinde des Anschluss-Postamts musste eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung besitzen.

Organisation des P.A.R.-Betriebs

Die Landkraftpost-Route bestand aus ländlichen Gemeinden, die eine finanzielle Beteiligung leisten mussten, um in das Netzwerk aufgenommen zu werden.

Das Fahrzeug fuhr morgens in einer Richtung und nachmittags in der Gegenrichtung.

Es nahm die Postsäcke am Bahnhof auf, stoppte am Anschluss-Postamt und verteilte bzw. sammelte Briefe, Pakete und Fahrgäste in den angefahrenen Gemeinden.

Die Fahrtrichtung wechselte alle zwei Tage.

Die tägliche Strecke betrug zwischen 40 und 60 km.

Das Fahrzeug war mit einem mobilen Briefkasten ausgestattet, in den die Bürger an jeder Haltestelle ihre Post einwerfen konnten.

Die Hauptakteure der P.A.R.

Das Anschluss-Postamt:

Überwachte die Postkorrespondenten entlang der Route.

Bereitete die zuzustellende Post vor und nahm die am Abend zu versendende Post entgegen.

Genehmigte Finanztransaktionen, bei denen die Postkorrespondenten als Vermittler fungierten.

Kontrollierte die Buchführung der Postkorrespondenten und zahlte Lohn & Provisionen für bestimmte Postdienstleistungen.

Der Postkorrespondent:

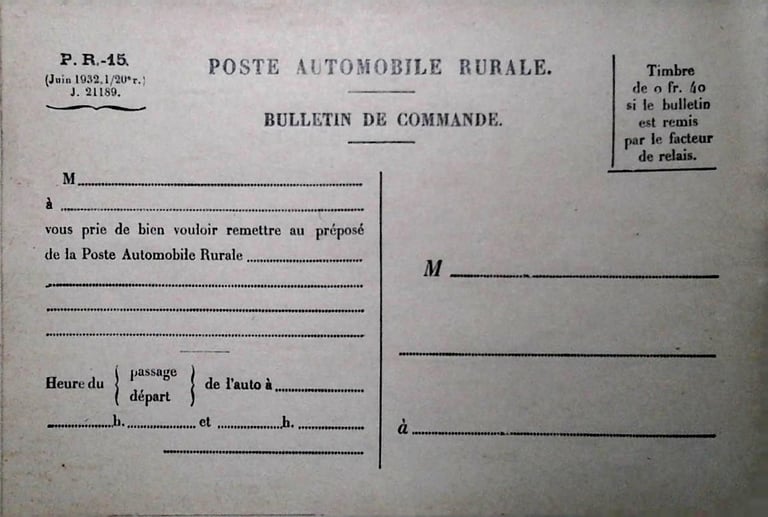

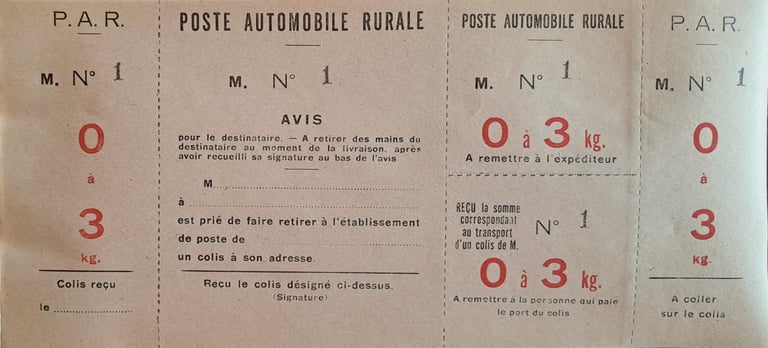

Bestellschein für Handelsaufträge – Modell 1932

Der Kommunalbote:

Er war eine Hilfskraft, die für die Zustellung von Briefen und Paketen (bis zu 3 kg) in der Gemeinde zuständig war, in der sich der Postkorrespondent befand.

Der Fahrzeugführer:

Er verkaufte Fahrkarten, falls die Strecke auch Personentransport umfasste.

Er übernahm die Übermittlung von Warenbestellungen in den Gemeinden, in denen er hielt, und sammelte die Bestellscheine ein.

Er konnte auch die Zustellung die Post- und Paketsendungen übernehmen.

Der Unternehmer:

Er stellte das Fahrzeug (ein 10-sitziger Omnibus) sowie den Fahrer bereit.

Um den Vertrag mit der Post zu erhalten, musste er an einer öffentlichen Ausschreibung teilnehmen.

Seine Vergütung erfolgte auf Kilometerbasis.

Der Vertrag zwischen dem Unternehmer und der Post basierte auf einem Pflichtenheft.

Auf einigen Strecken beauftragten die P.T.T. (Postes, Télégraphes et Téléphones) keinen externen Unternehmer. In diesen Fällen stellte die Post selbst das Fahrzeug und den Fahrer bereit.

Die Entwicklung der P.A.R. und die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs

Die Landkraftpost expandierte stark zwischen 1929 und 1939. Am 1. September 1939 umfasste sie 391 aktive Strecken, von denen 330 auch Fahrgäste beförderten. [4]

Der Zweite Weltkrieg störte diesen Dienst erheblich. 1944 waren nur noch 201 Routen in Betrieb, davon wurden 60 mit Fahrrädern durchgeführt. [5]

Die Schwierigkeiten nach der Befreiung

Nach Kriegsende konnte die Landkraftpost nicht mehr das Vorkriegsniveau erreichen, da Materialknappheit herrschte und der stark beschädigte Dienst erst wieder aufgebaut werden musste.

In Verfügung Nr. 210 vom 27. November 1946 [6] beschreibt der Generaldirektor der PTT, Joseph-Jean Le Mouel, eine besorgniserregende Situation:

Die Anzahl der Fahrgäste war gering.

Auch die Menge der transportierten Pakete war niedrig.

Viele Postamtsleiter inspizierten ihre Strecken nicht und schenkten ihnen wenig Aufmerksamkeit.

Einige Departementspostdirektionen kannten die Fahrpläne der aktiven Strecken.

Verträge wurden mit Unternehmern abgeschlossen, deren Fahrzeuge für den Dienst in schlechtem Zustand waren.

Statistiken der Landkraftpost

(Quellen: Archives nationales Pierrefitte 19930252-1 und 19930252-2)

Schlussfolgerung

Le Mouel schreibt abschließend: „Diese verschiedenen Feststellungen haben gezeigt, dass die kommerziellen Dienstleistungen der Landkraftpost auf mangelhafte Weise erbracht werden und die allgemeine Überwachung des Dienstes unzureichend ist.“

Er schlägt unter anderem folgende Maßnahmen vor:

Mehr Werbung parallel zur Übernahme der Landpost

Reduzierung der Tourenzahl für bestimmte Strecken und Abschaffung des Personentransports, wo er nicht notwendig ist.

Aktualisierung der Anweisungen für Anschluss-Postamt, Postkorrespondenten, kommunale Bote und Fahrzeugführer.

Verstärkte Kontrolle und Begleitung der Fahrzeugführer und Postkorrespondenten durch die Anschluss-Postämter.

Rückgang und strukturelle Veränderungen

Ab 1947/48 nahm die Landkraftpost wieder an Fahrt auf, doch bereits 1949 stellte die Generaldirektion der PTT fest:

„Landkraftpost ist nicht mehr genau das, was sie einmal war. […] Es ist jedoch unsicher, ob die finanzielle Lage es in naher Zukunft ermöglichen wird, die zwei täglichen Fahrten wieder einzuführen, die der Landkraftpost ihre ursprüngliche Bedeutung als Personentransportdienst verliehen.“ [7]

Während des Krieges und aufgrund des langsamen Wiederanlaufs wurde die Landkraftpost in mehreren Strecken durch lokale Anbieter ersetzt. Zudem wurde durch das Dekret vom 14. November 1949 die Schaffung von Departementalen Technischen Transportausschüssen und des Obersten Transportrates beschlossen, um den Straßen- und Schienenverkehr besser zu koordinieren.

Da die Landkraftpost auch Personen beförderte, wurde sie im November 1950 einer zusätzlichen Fahrzeugabgabe unterworfen. Mit diesem Dekret waren die P.T.T nicht mehr allein für die Fahrpreise verantwortlich – nun musste die Entscheidung in Absprache mit dem Präfekten getroffen werden.

Der langsame Niedergang der Landkraftpost

Die Reorganisation der Postzustellung mit der Einführung der motorisierten Verteilstelle ab 1959, die Motorisierung der Zustellrouten und die Errichtung neuer Postämter anstelle von Postkorrespondenten machten die Einrichtung neuer Strecken zunehmend überflüssig. Auch die ländliche Bevölkerung änderte allmählich ihre Gewohnheiten: Der Individualverkehr und das Telefon ersetzten zunehmend den Landkraftpost-Service.

All diese Faktoren führten zu einem langsamen Verschwinden der Landkraftpost:

1970 waren noch 73 Strecken aktiv.

1974 waren es nur noch 22 Strecken, darunter drei mit Fahrgästen – insgesamt wurden nur noch 1.122 Fahrgäste und 839 Handelsaufträge transportiert. [8]

Eine undatierte, vermutlich aus dem Jahr 1974 stammende Notiz hält fest:

„Die Landkraftpost ist ein aussterbender Dienst. […] Letztendlich scheint es unwahrscheinlich, dass eine Wiederbelebung der Landkraftpost erfolgreich wäre. Dieses Transportmittel bot der Landbevölkerung Vorteile in einer Zeit, in der es nur wenige private Autos gab.“ [9]

Philatelistische Spuren der P.A.R.

Die meisten postgeschichtlichen Spuren der Landkraftpost stammen von den Postkorrespondenten. Diese verwendeten:

Zweizeiler Stempel (ein kleines und ein großes Modell)

Einen hexagonalen Tagesstempel mit gepunktetem Rand

Die Tagesstempel erlebten im Laufe der Zeit mehrere Varianten.

Meldung über die Abholung eines Paketes mit einem Gewicht von weniger als 3Kg.

In den meisten Fällen war es ein kleiner Händler, bei dem ein Postschalter eingerichtet wurde.

Er nahm die Post und Pakete vom Fahrer des Landkraftpostfahrzeugs entgegen, führte einfache Postdienstleistungen direkt aus (Briefmarkenverkauf, Frankierungen, Einschreiben) und fungierte als Vermittler des Anschluss-Postamtes für komplexere Vorgänge (Aufgabe und Empfang größerer Geldanweisungen, Ein- und Auszahlungen der Sparkasse, Versand und Zustellung von Telegrammen per Eilzustellung).

Darüber hinaus beteiligte er sich an der Abwicklung und Annahme von Handelsbestellungen, sowie am Versand und Empfang von Post- und Postpaketen, die mit der Eisenbahn (SNCF) befördert wurden.

Schließlich war der Postkorrespondent im Rahmen des Personentransports für die Fahrkartenkontrolle und die Zahlung der Fahrpreise verantwortlich.

Emailleschild an der Fassade der Postkorrespondenten angebracht.

Zweizeiler-Stempel kleines Modell für Aufgabezettel

Typ 1929

Typ 1929

Typ 1933

Typ 1962

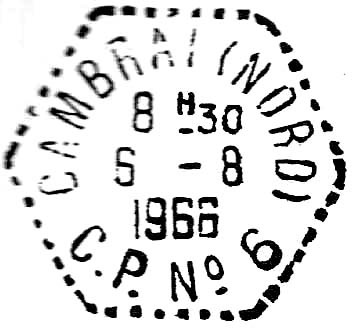

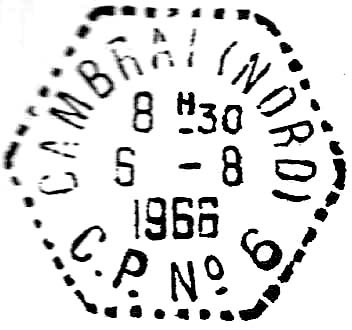

Typ 1966

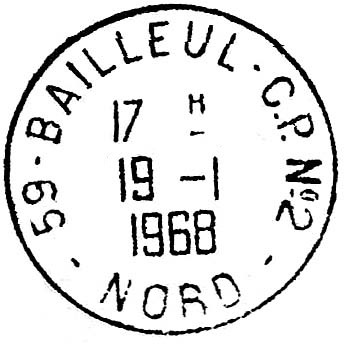

Die verschiedenen Stempeltypen der Poste Automobile Rurale

Typ 1929:

Zeigt das Departement in Klammern im oberen Teil des Tagesstempels.

Die Jahreszahl kann entweder zweistellig oder vierstellig sein (ab 1948 vierstellig).

Ab 1951 wird die Leerungszeit im Format „00 H 00“ angegeben.

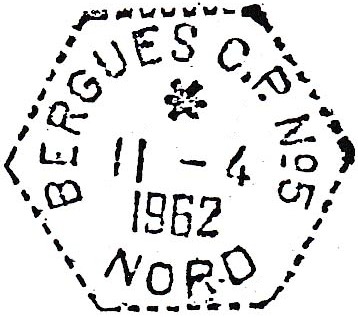

Typ 1933:

Zeigt das Departement im unteren Teil des Tagesstempels.

Die Änderungen bei der Jahreszahl und der Zeitangabe entsprechen denen des vorherigen Typs.

Typ 1962:

Besteht aus Plastik.

Zeigt zwei Punkte oder Striche beidseitig des Departementnamens.

Typ 1966:

Hat eine runde Form.

Ab Ende 1967:

Der Typ 1966 mit Angabe der Postkorrespondent (CP) wird ersetzt durch denselben Typ, der nur noch den Namen der Gemeinde des Postkorrespondenten anzeigt.

Keine Erwähnung der Landkraftpost mehr auf den Stempeln.

Zweizeiler großes Modell

Typ 1929

Von den 79 Départements, die die Landkraftpost nutzten, eröffnete das Département Nord vier Strecken mit insgesamt 43 Postkorrespondenten (Correspondants Postaux).

Der Zweite Weltkrieg richtete großen Schaden an diesen Postdienst im Département Nord an. Am 1. März 1944 war kein einziger Streckenbetrieb mehr aktiv. [10]

Das Ende der Landkraftpost ist nur spärlich dokumentiert, aber es wird angenommen, dass es zwischen 1968 und 1970 erfolgte. Sicher ist, dass am 1. Januar 1971 keine Landkraftpost-Route mehr im Departement Nord existierte. [11]

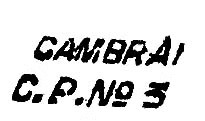

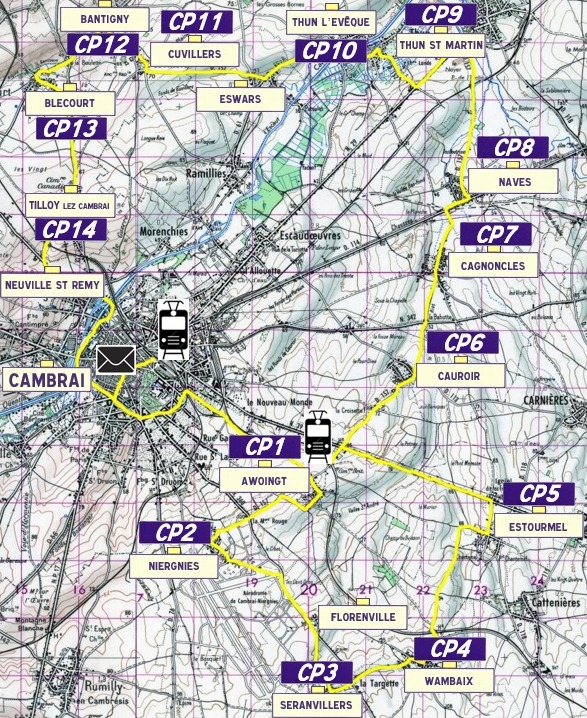

Die Strecke von CAMBRAI

Diese Strecke wurde am 3. Dezember 1930 eröffnet. Mit 14 Postkorrespondenten (Correspondants Postaux) war sie die größte im Département.

Liste der Postkorrespondenten (CP):

CP Nr. 1: AWOINGT

CP Nr. 2: NIERGNIES

CP Nr. 3: SERANVILLERS

CP Nr. 4: WAMBAIX

CP Nr. 5: ESTOURMEL

CP Nr. 6: CAUROIR

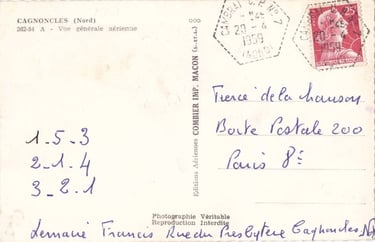

CP Nr. 7: CAGNONCLES

CP Nr. 8: NAVES

CP Nr. 9: THUN ST MARTIN

CP Nr. 10: THUN L'ÉVÊQUE

CP Nr. 11: CUVILLERS

CP Nr. 12: BANTIGNY

CP Nr. 13: BLÉCOURT

CP Nr. 14: TILLOY-LEZ-CAMBRAI

Während des Bestehens der Strecke wurden vier Postkorrespondenten geschlossen:

CP Nr. 4 (Oktober 1966)

CP Nr. 10 (Juni 1956)

CP Nr. 11 (April 1966)

CP Nr. 12 (Juni 1966)

CP Nr. 13 (April 1938) [12]

Laut einer Statistik der P.T.T. vom 31. Dezember 1952 [13] nahm diese Strecke keine Fahrgäste mehr auf und verlief nur noch in einer Richtung.

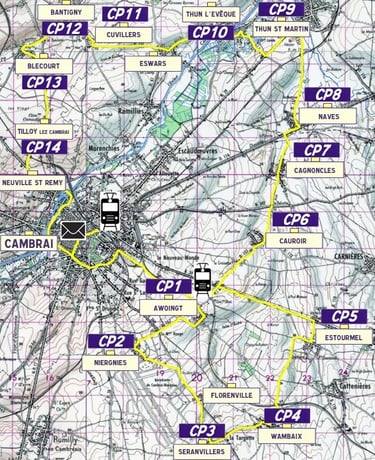

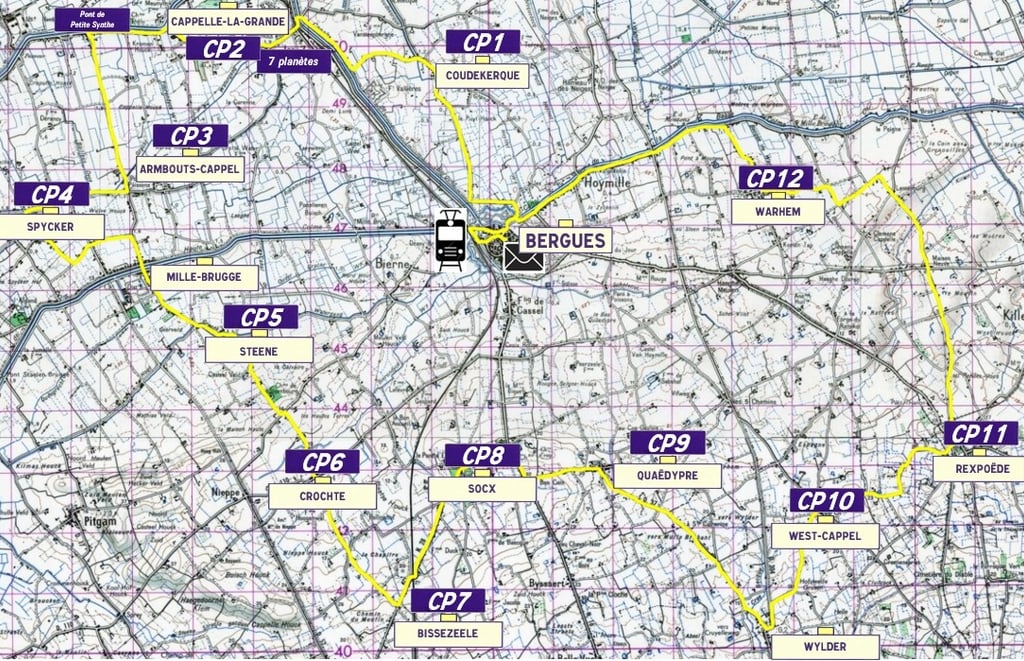

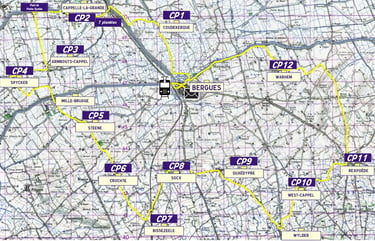

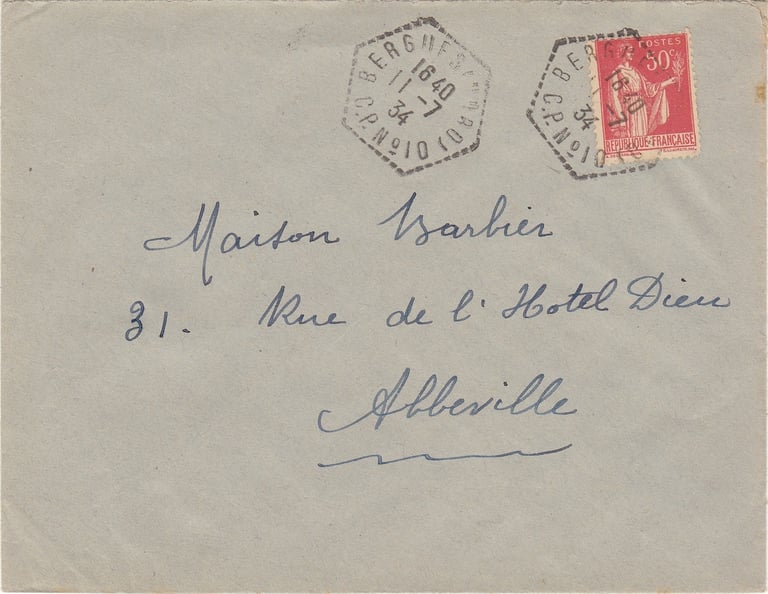

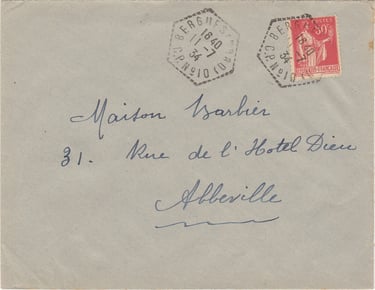

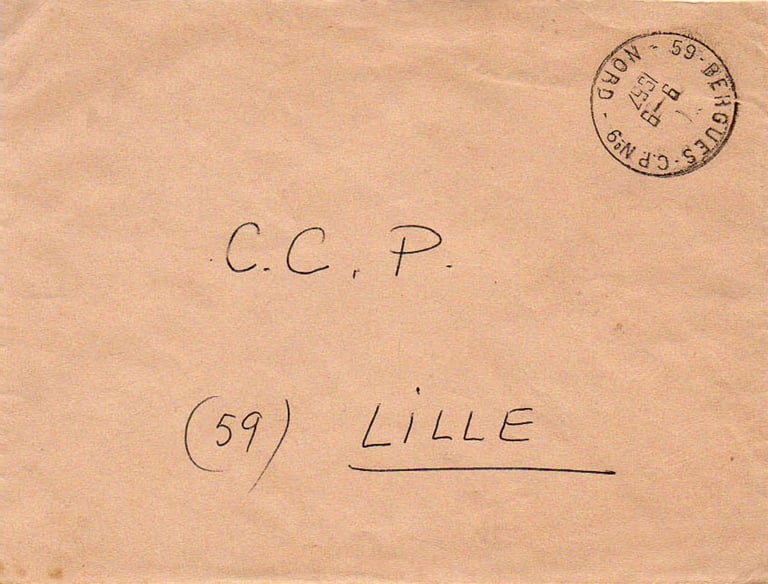

Die Strecke von BERGUES

Diese Strecke wurde am 22. Oktober 1931 eröffnet und bestand aus 12 Postkorrespondenten:

CP Nr. 1: COUDEKERQUE-VILLAGE

CP Nr. 2: CAPPELLE-LA-GRANDE

CP Nr. 3: ARMBOUTS-CAPPEL

CP Nr. 4: SPYCKER

CP Nr. 5: STEENE

CP Nr. 6: CROCHTE

CP Nr. 7: BISSEZEELE

CP Nr. 8: SOCX

CP Nr. 9: QUAËDYPRE

CP Nr. 10: WEST-CAPPEL

CP Nr. 11: REXPOËDE

CP Nr. 12: WARHEM

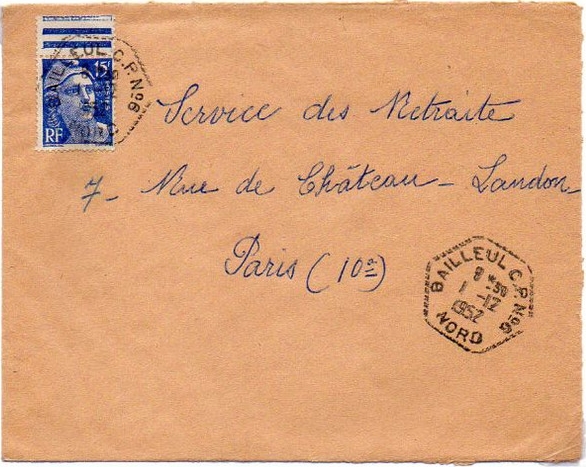

Der Postkorrespondent Nr. 2 wurde im Januar 1946 geschlossen und Nr. 4 im Jahr 1969, sowie die Nr. 9 und 10 im Jahr 1968. Ende 1952 beförderte diese Strecke keine Fahrgäste mehr und verkehrte nur noch in einer Richtung.

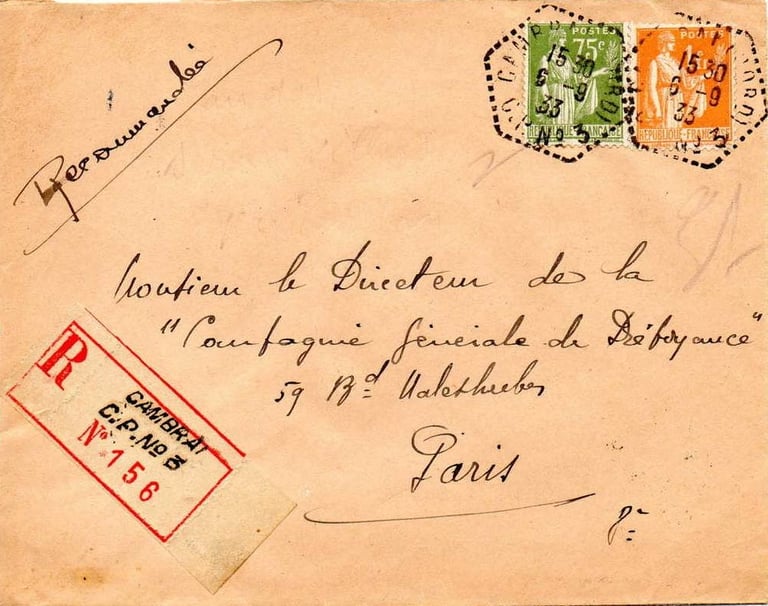

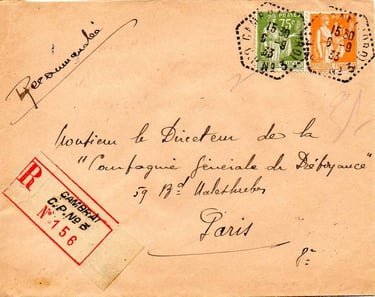

Einschreiben bis 20 g von SERANVILLERS (CP Nr. 3) nach PARIS, frankiert mit 1,75 Fr (Tarif vom 18.07.1932).

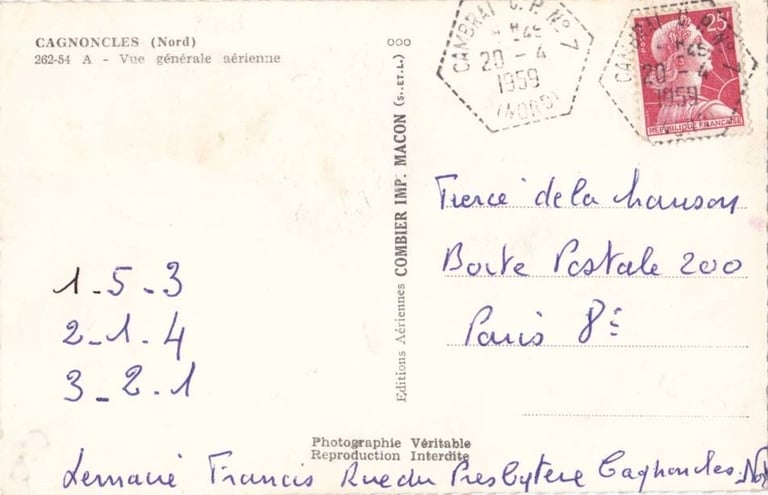

Postkarte von CAGNONCLES (CP Nr. 7) nach PARIS, überfrankiert mit 25 Fr statt 20 Fr (Tarif vom 06.01.1959).

Typ 1966 ohne „CP“

Brief bis 20 g von WEST-CAPPEL (CP Nr. 10) nach ABBEVILLE, frankiert mit 50 c (Tarif vom 21.04.1930).

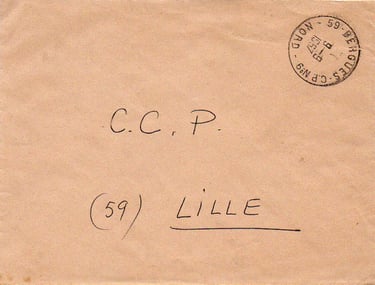

Dienstbrief von QUAËDYPRE (CP Nr. 9) nach LILLE.

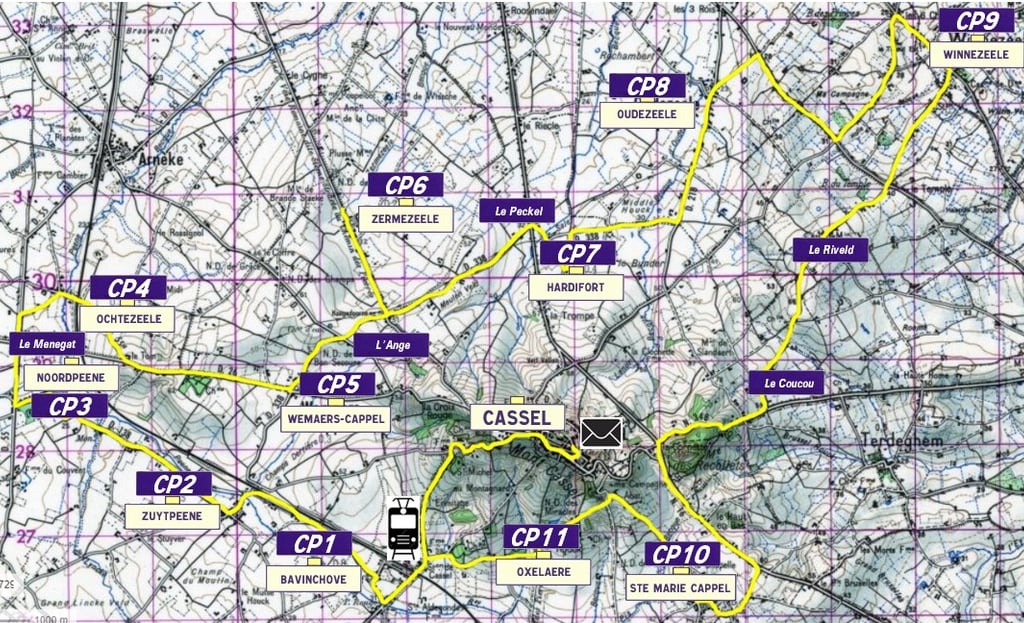

Die Strecke von CASSEL

Diese Strecke wurde am 15. Mai 1931 eröffnet und bestand aus 11 Postkorerrespondenten (CP):

CP Nr. 1: BAVINCHOVE

CP Nr. 2: ZUYTPEENE

CP Nr. 3: NOORDPEENE

CP Nr. 4: OCHTEZEELE

CP Nr. 5: WEMAERS-CAPPEL

CP Nr. 6: ZERMEZEELE

CP Nr. 7: HARDIFORT

CP Nr. 8: OUDEZEELE

CP Nr. 9: WINNEZEELE

CP Nr. 10: STE-MARIE-CAPPEL

CP Nr. 11: OXELAERE

Der Postkorrespondent Nr. 4 wurde im Mai 1940 geschlossen. Ende 1952 war bekannt, dass diese Strecke keine Fahrgäste mehr beförderte und nur noch in einer Richtung verkehrte.

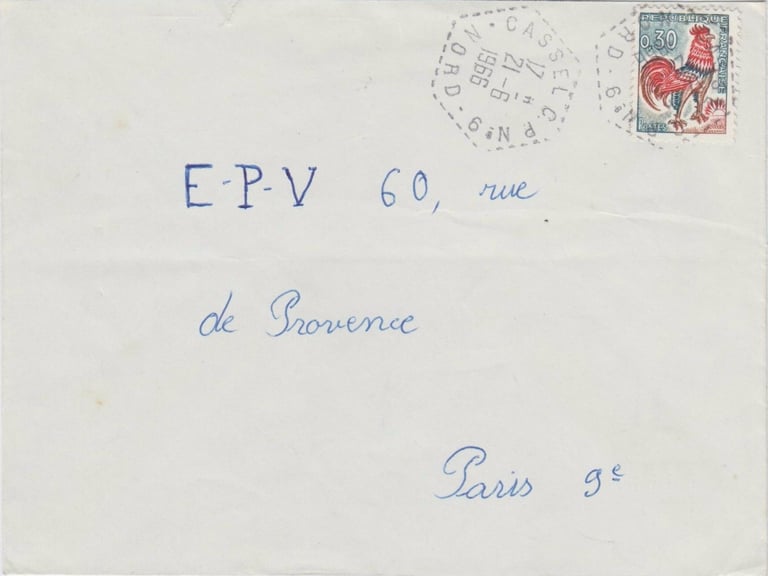

Brief bis 20 g von WINNEZEELE (CP Nr. 9) nach PARIS, frankiert mit 30 c (Tarif vom 18.01.1965).

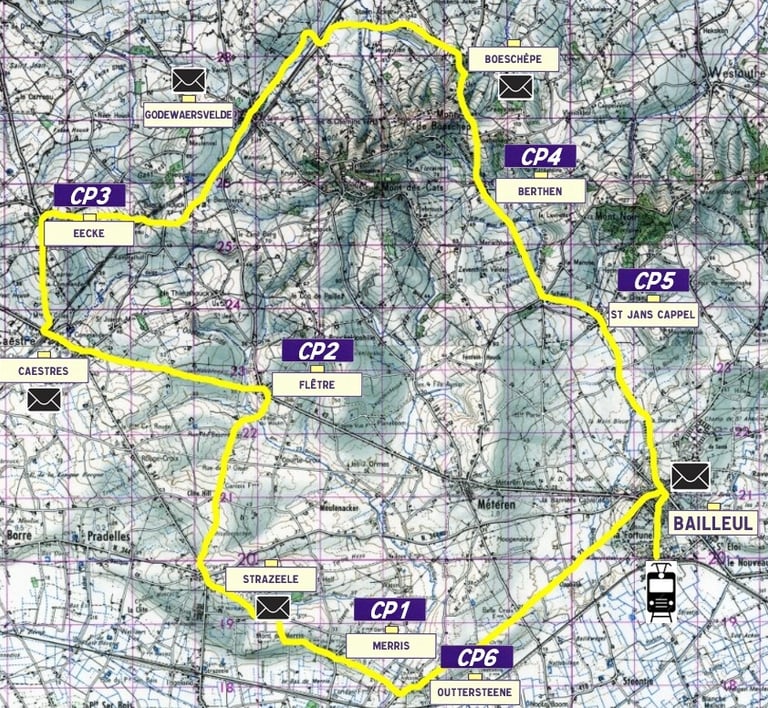

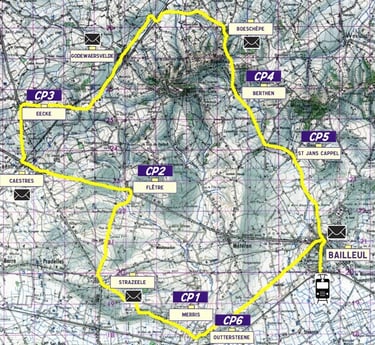

Die Strecke von BAILLEUL

Diese Strecke wurde am 1. März 1932 eröffnet und bestand aus 6 Postkorrespondenten:

CP Nr. 1: MERRIS

CP Nr. 2: FLETRE

CP Nr. 3: EECKE

CP Nr. 4: BERTHEN

CP Nr. 5: ST-JANS-CAPPEL

CP Nr. 6: OUTTERSTEENE

Während der gesamten Betriebszeit wurde kein Postkorrespondent geschlossen. Diese Strecke behielt ihre zwei Fahrtrichtungen bis zum Ende (wahrscheinlich bis Ende 1970).

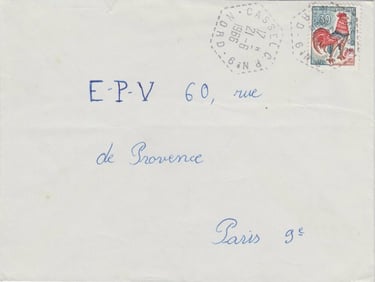

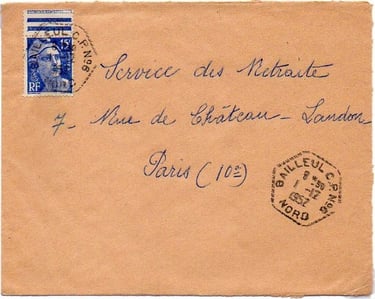

Brief bis 20 g von OUTTERSTEENE (CP Nr. 6) nach PARIS, frankiert mit 15 Fr (Tarif vom 08.02.1951).

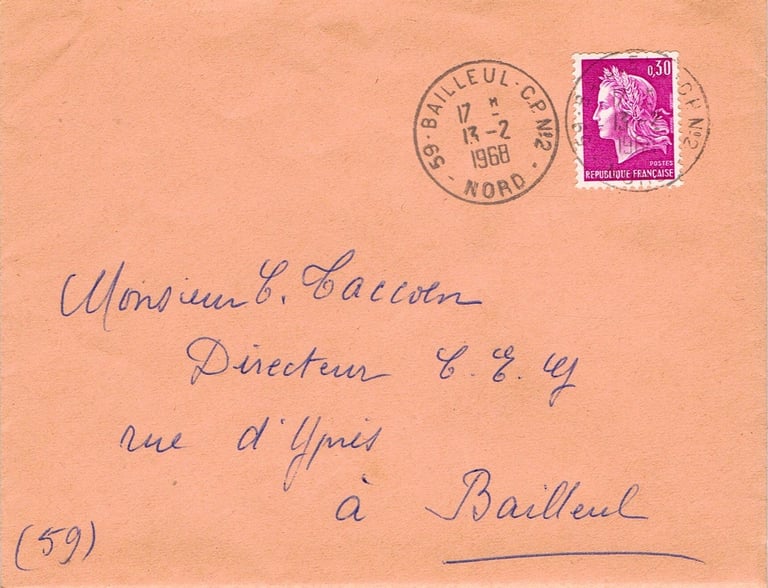

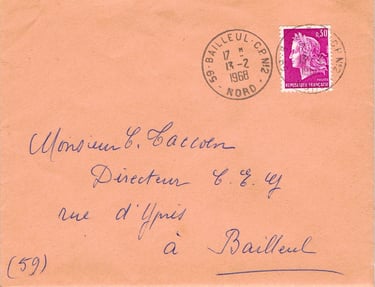

Brief bis 20 g von FLETRE (CP Nr. 2) nach PARIS, frankiert mit 30 c (Tarif vom 01.08.1966).

Quellen:

[1] D’une France rurale à une France urbaine : les conséquences de l’exode rural. Observatoire des Territoires.

[2] Annales des P.T.T. 1928. La Poste automobile rurale, page 356

[3] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-1. Note sur la Poste Automobile Rurale, 23 juin 1933.

[4] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-1. Extrait du manuel d'enseignement professionnel, Tome 1-B: Service postal. PTT 1972.

[5] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-1. Note d'information sur la Poste Automobile Rurale, 2 juin 1949.

[6] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-1. Circulaire n° 210 sur la Poste Automobile Rurale, 27 novembre 1946.

[7] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-1. Note d'information sur la Poste Automobile Rurale, 2 juin 1949.

[8] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-1. La Poste Automobile Rurale (P.A.R.), 1974.

[9] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-2. La Poste Automobile Rurale (P.A.R.), 1974.

[10] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-1. Liste par départements des communes desservies par la Poste Automobile Rurale. 1er mars 1944.

[11] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-1. Nombre de circuits de P.A.R. par région à compter du 1er janvier 1971.

[12] Bureaux de poste du département du Nord. Timbres à date manuels 1828-1998. Jacques FOORT, 1998.

[13] Archives Nationales Pierrefitte 19930252-2. Liste des circuits et liaisons de P.A.R. en activité au 31/12/1952.