Feldpost 1914-1918

Feldpoststempel

Die Bedeutung des Postdienstes während des Ersten Weltkriegs (1914–1918)

Die Generalstäbe waren sich der Bedeutung der Post für die Moral der Soldaten voll und ganz bewusst. Nachrichten aus der Heimat zu erhalten, war für ihr Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. Schätzungen zufolge wurden während der vier Kriegsjahre über 28 Milliarden Postsendungen über die deutsche Feldpost befördert.

Die damals modernen Kommunikationsmittel wie Telegraph oder Telefon blieben für einfache Soldaten und ihre Familien unzugänglich. Daher dominierte der schriftliche Postverkehr den Austausch – hauptsächlich in Form von Briefen, Postkarten, Paketen und Geldsendungen. Die Feldpost gewährte den meisten von Soldaten versandten Briefen Portofreiheit und erhob ermäßigte Gebühren für Geldüberweisungen.

1914: Die Feldpost auf die Probe gestellt

Vor dem Krieg war die deutsche Feldpost in Erwartung eines möglichen Konflikts mit Frankreich organisiert worden. Die Erfahrungen aus dem Krieg von 1870 hatten die zur Verbesserung des Feldpostdienstes beigetragen, doch diese Vorbereitungen erwiesen sich als unzureichend angesichts der Umwälzungen, die der Erste Weltkrieg mit sich brachte. Die Feldpost war auf einen Bewegungskrieg ausgelegt, konnte jedoch das Ausmaß der Truppenverlegungen und der zurückzulegenden Entfernungen nicht vorhersehen. So kam es bereits in den ersten Kriegswochen zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Zustellung der Post.

Obwohl das Eisenbahnnetz für den Posttransport genutzt wurde, hatte die Post keine Priorität – militärische Transporte für Truppen und Munition gingen vor. Zudem erschwerte die Geschwindigkeit der Truppenbewegungen die Nachverfolgung der Einheiten und verzögerte die Zustellung der Postsäcke.

Darüber hinaus waren weder die zivile Post noch die Feldpost auf einen derart massiven Zustrom von Briefen und Paketen vorbereitet, die ununterbrochen in beide Richtungen zirkulierten. Diese Schwierigkeiten führten zu einem erheblichen Rückstau von unzustellbarer Post – sowohl in Deutschland als auch an der Front.

Erst gegen Ende des Jahres 1914 begann sich das Postsystem zu strukturieren und effizient zu funktionieren. Das Festfahren in einem Stellungskrieg erleichterte schließlich die Organisation des militärischen Postdienstes.

1915–1916: Ein optimiertes, aber logistisch herausgefordertes Postsystem

Ab 1915 organisierte sich der militärische Postdienst an allen Fronten effizienter. Doch angesichts häufig unvollständiger oder ungenauer Adressen wurde die Postordnung strenger, um aufwändige Nachforschungen zu vermeiden und die Zustellung zu verbessern.

Auch der Inhalt der Sendungen wurde zunehmend reguliert. Pakete, die von Familien verschickt wurden, enthielten mitunter leicht verderbliche Lebensmittel, brennbare Flüssigkeiten oder Streichhölzer – ein Risiko für den gesamten Posttransport. Manche Soldaten schickten sogar Munition, die sie auf dem Schlachtfeld gefunden hatten, an ihre Angehörigen – ein ernst zu nehmendes Sicherheitsproblem.

Trotz fortgeschrittener Planung blieben die Transportmittel der Feldpost in Anzahl und Qualität unzureichend, insbesondere die von Pferden gezogenen Fahrzeuge, die für die Zustellung eingesetzt wurden.

Ein weiteres großes Problem war der Mangel an qualifiziertem Personal. Zahlreiche Beamte der zivilen Post wurden für den Dienst in der Feldpost oder direkt an der Front eingezogen. In Deutschland musste man diesen Ausfall durch die Anwerbung von Hilfskräften – Männern und Frauen – ausgleichen. Diese mussten ausgebildet werden, erfüllten jedoch nicht immer die Anforderungen

In den Feldpostanstalten war die Situation ähnlich: Es fehlte an qualifiziertem Personal. Darüber hinaus machte die ständige Aufstellung neuer Divisionen die Eröffnung zusätzlicher Feldpostämter erforderlich, was die Versetzung erfahrener Kräfte in diese neuen Strukturen notwendig machte.

1917–1918: Ein durch Versorgungsengpässe und Offensiven beeinträchtigter Postdienst

Ab Ende 1917 verschlechterte sich die Lage erneut aufgrund der zunehmenden Versorgungsengpässe, unter denen Deutschland litt. Der Mangel an Ersatzteilen und Treibstoff für Fahrzeuge sowie der Mangel an Schmierstoffen und Kohle für die Eisenbahn beeinträchtigten die Postbeförderung erheblich. Zudem banden die Vorbereitungen für die großen Offensiven im Frühjahr und Sommer 1918 einen Großteil der logistischen Ressourcen, was den Feldpostdienst weiter schwächte.

Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es der Feldpost, die Truppen an der Front weiterhin mit Post zu versorgen. Das größte Hindernis blieb jedoch die Überlastung der Eisenbahntransporte, die vollständig für Truppen- und Munitionsnachschub reserviert waren. Auch der Versand von Paketen durch die Soldaten an ihre Familien stellte ein ernstes Problem dar. Angesichts der Mangelwirtschaft in Deutschland schickten viele Soldaten Lebensmittel und andere Güter, die sie in den besetzten Gebieten gekauft oder geplündert hatten, an ihre Angehörigen.

Der Zusammenbruch des Postdienstes nach dem Waffenstillstand

Die Tage nach dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 waren von allgemeinem Chaos in den noch besetzten Gebieten geprägt, insbesondere in Belgien, wo sich die deutschen Truppen auf dem Rückzug befanden. In diesem Kontext stellte der militärische Postdienst nach und nach seinen Betrieb ein, da das Personal auf dem Heimweg nach Deutschland war. Ab dem 15. November nahmen die Postämter keine inoffizielle Post mehr für die Truppen an der Westfront an.

Dieser Zusammenbruch der Feldpost markierte das Ende eines Systems, das – trotz seiner Mängel – während des gesamten Krieges die Kommunikation zwischen den Soldaten und ihren Familien aufrechterhalten hatte.

Datumsstempel: Entwicklung und Besonderheiten

Bereits bei der Mobilmachung wurden die Feldpostanstalten mit Einkreisstempeln ausgestattet. Doch schon bald erhielten sie Brückenstempel, die nach und nach die früheren Modelle ersetzten. Im Gegensatz zu den Einkreisstempeln, die lediglich Tag und Monat angaben, enthielten die Brückenstempel das vollständige Datum im Format Tag/Monat/Jahr.

In mehreren Postanstalten wurden beide Stempeltypen parallel verwendet.

Die Brückenstempel (mit Ausnahme der bayerischen Modelle) enthielten zudem eine Zeitangabe, gefolgt von den Abkürzungen:

V (Vormittag – Vormittags)

N (Nachmittag – Nachmittags)

System zur Unterscheidung der Datumsstempel

Eine Besonderheit der deutschen Datumsstempel liegt in der möglichen Ergänzung durch einen Buchstaben. Diese Buchstaben – bis zum „d“ – dienten zur Unterscheidung mehrerer Stempel, die gleichzeitig oder nacheinander in ein und demselben Postamt verwendet wurden. Dieses System der Unterscheidungsbuchstaben war seit 1875 sowohl im zivilen als auch im militärischen Postwesen gebräuchlich.

Organisation der Feldpostanstalten

Im Felde war die deutsche Feldpost in drei Arten von Postanstalten gegliedert. Jede dieser Dienststellen verfügte über spezifische Datumsstempel, deren Beschriftung je nach ihrer Funktion im Posttransport unterschiedlich war.

Die Feldpostanstalten der Armeekorps: Feldpostämter

Diese Postämter waren für die Postbearbeitung der Armeekorps zuständig. Sie wurden von einem Feldpostmeister geleitet. Die Feldpostämter überwachten und koordinierten die Feldpostanstalten der Divisionen.

Die Feldpostanstalten der Divisionen: Feldpostexpeditionen

Diese Postanstalten waren für die Post der Divisionen zuständig. Sie unterstanden den Feldpostämtern der Armeekorps.

Feldpoststationen

Sie bearbeiteten die Post der Truppen, die sich für längere Zeit im Etappengebiet aufhielten. Sie waren in der Regel ortsfest, doch im Verlauf des Krieges wechselten einige von ihnen den Standort.

Preußischer Tagesstempel

Sächsischer Tagesstempel

Preußischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Preußischer Tagesstempel

Preußischer Tagesstempel

Sächsischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Bayerischer Tagesstempel

Preußischer Tagesstempel

Preußischer Tagesstempel

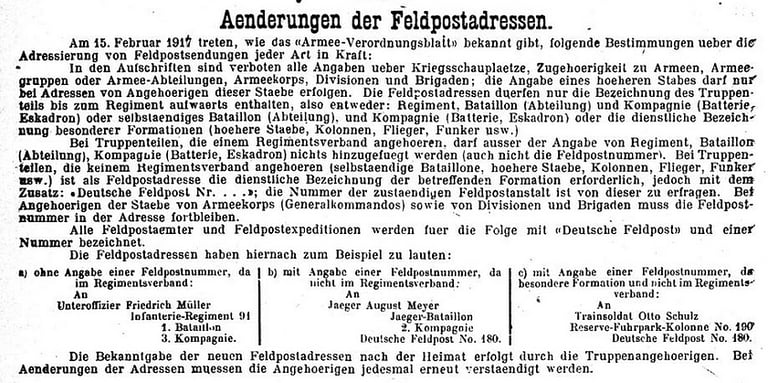

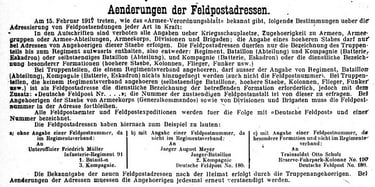

Im Verlauf des Krieges und mit dem Übergang zum Stellungskrieg wurde deutlich, dass die Datumsstempel zu aufschlussreich waren und es den alliierten Nachrichtendiensten ermöglichten, die deutschen Einheiten genau zu lokalisieren.

Deshalb änderte man ab dem 15. Februar 1917 die Bezeichnungen der Postämter, sodass die Einheiten anhand der Stempel nicht mehr identifiziert werden konnten. Die Postämter erhielten stattdessen:

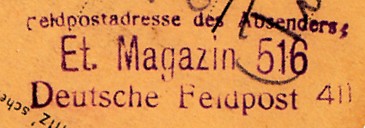

Tarnstempel mit der neutralen Angabe „Deutsche Feldpost“ und einer Nummer.

Die Feldpostämter und Feldpostexpeditionen erhielten die Nummern 650 bis 1021,

während die Feldpoststation die Nummernbereiche 1 bis 649 sowie 2001 bis 3113 erhielten.Diese Tarnstempel sind ausschließlich auf eingeschriebenen Briefen oder Sendungen mit Wertangabe zu finden.

„Stumme“ oder Sternstempel mit der Aufschrift „Deutsche Feldpost“ und drei Sternen.

Andererseits hatten bis zum 15. Februar 1917 nur sehr wenige Postämter ein neues Stempelmodell erhalten. Daher wurde den Feldpostanstalten befohlen, alle Hinweise, die zur Identifizierung einer Einheit führen konnten, aus den vorhandenen Stempeln zu austanzten. Diese ausgestanzten Tagesstempel sollten so lange weiterverwendet werden, bis das neue Modell eintraf.

Da sich jedoch die Herstellung der neuen Stempel verzögerte, wurden zunächst neu eingerichtete Feldpostanstalten, dann diejenigen, die ihren Stempel verloren oder beschädigt hatten, und zuletzt jene mit ausgestanzten Stempeln mit neuen Geräten ausgestattet.

Aus diesem Grund erhielten manche Feldpostanstalten niemals einen stummen Stempel und verwendeten ihren ausgestanzten Stempel bis zum Ende des Krieges weiter.

Im Oktober 1917 wurde daher beschlossen, dass jede Feldpostanstalt innerhalb einer Armee seinen ausgestanzten Stempel mit einem anderen tauschen sollte.

Auszug aus der Zeitung der 1. Armee vom 1. Februar 1917 (Somme-Wacht Nr. 12, 01.02.1917).

Truppen- oder Dienststempel

Im Gegensatz zu den Tagesstempeln gehörten die Truppenstempel nicht zur offiziellen Ausrüstung der militärischen Feldpostanstalten.

Diese Stempel wurden von privaten Firmen im Auftrag und auf Kosten der jeweiligen militärischen Einheiten (Regimenter, Bataillone, Kompanien usw.) hergestellt. Aufgrund dieser dezentralen Herstellung gibt es eine enorme Vielfalt, mit fast einer halben Million unterschiedlicher Modelle, die bisher erfasst wurden.

Ihre Hauptfunktion bestand darin, den Namen der absendenden Einheit anzugeben, oft zusammen mit der Nummer oder der Bezeichnung der zugehörigen Feldpostanstalt. Allerdings waren diese Angaben häufig sehr knapp gehalten und bestanden aus schwer verständlichen Initialen oder Abkürzungen.

Auf Drängen der Feldpostverwaltung wurden die Truppenstempel im Laufe der ersten Kriegsmonate zunehmend klarer und aussagekräftiger gestaltet.

Eine wesentliche Rolle trotz fehlendem postalischen Status

Auch wenn diese Absendervermerke streng genommen keine postalischen Kennzeichnungen waren, erfüllten sie dennoch eine zentrale Funktion:

Sie gewährleisteten die Portofreiheit für Briefe und Karten, die sie enthielten.

Sie bestätigten, dass der Absender ein Soldat – oder zumindest eine zum Feldpostverkehr berechtigte Person – war.

In der Regel ergänzte der Soldat handschriftlich auf dem Umschlag oder der Postkarte:

seinen Namen,

seinen Dienstgrad,

seine Einheit,

sowie die Nummer des zuständigen Feldpostamts.

Ein Schreiben ohne Truppenstempel oder ohne handschriftlichen Vermerk des Absenders konnte zurückgewiesen und an den Absender zurückgeschickt werden.

Ein durchgehend genutzter Stempel bis Kriegsende

Die Truppenstempel wurden während des gesamten Krieges verwendet – häufig wurden sie im Voraus auf leere Umschläge oder Postkarten abgeschlagen, um die Bearbeitung der Post zu beschleunigen.

Es war nicht ungewöhnlich, Karten oder Umschläge zu finden, die ausschließlich den Truppenstempel trugen, ohne Tagesstempel des Feldpostamts.

Tatsächlich war es bei hohem Postaufkommen den Feldpoststellen erlaubt, auf das Anbringen des Tagesstempels zu verzichten, um Zeit zu sparen und die Abfahrt der Posttransporte nicht zu verzögern.

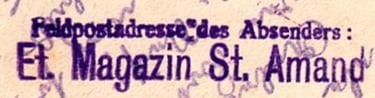

Nach dem 15. Februar 1917 durften die Truppenstempel keine allzu eindeutigen Angaben mehr enthalten – etwa Ortsnamen, Divisionsbezeichnungen, Armeekorps oder Armeen.

Wie bei den Tagesstempeln wurden nicht erlaubte Hinweise entfernt.

Mit der Zeit wurden viele Stempel neu angefertigt, um den neuen Richtlinien zu entsprechen.