Etappenpost

Kriegsgefangenenpost

Die Kriegsgefangenenpost war durch die beiden Haager Konventionen von 1899 und 1907 geregelt worden. Artikel 16 legte fest:

„Die Auskunftsstellen genießen Portofreiheit. Briefe, Postanweisungen, Geldsendungen und Postpakete, die für die Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von ihnen abgesandt werden, sind sowohl im Land der Aufgabe als auch im Bestimmungsland und in den Zwischenländern von allen Postgebühren befreit.“

Briefe von und an Kriegsgefangene waren portofrei – eine Regelung, die bereits am 26. Mai 1906 beim Weltpostkongress in Rom von der Weltpostunion beschlossen worden war. Allerdings mussten diese Sendungen deutlich mit dem Vermerk „Kriegsgefangenensendung“ gekennzeichnet sein.

Auch das Versenden von Paketen an Gefangene, Internierte und Zivilarbeiter war bis zu einem Gewicht von 5 kg kostenlos. Postanweisungen waren ebenfalls bis zu einem Betrag von 800 Mark gebührenfrei.

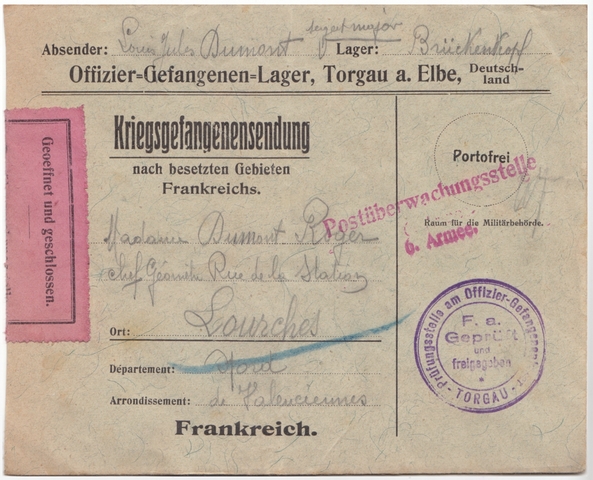

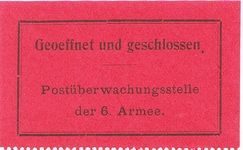

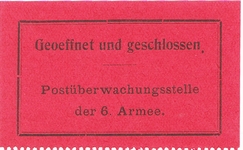

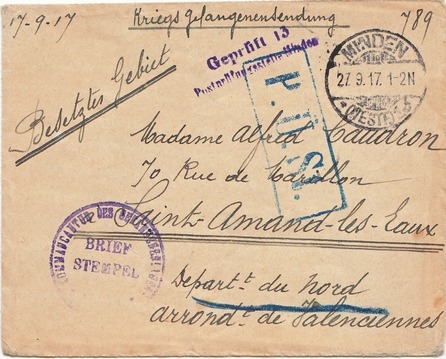

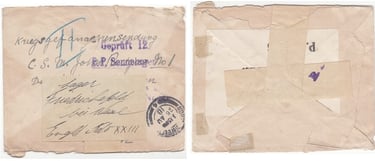

Umschlag im Offizierslager geprüft („Prüfungsstelle am Offizier-Gefangenen-Lager“), später erneut von der Postüberwachungsstelle der 6. Armee geprüft.

Obwohl Kriegsgefangenenpost offen sein musste, war der Brief zwischen dem Lager und den Etappen verschlossen.

Er wurde geöffnet und mit einem seltenen Verschlussaufkleber versehen: „Geöffnet und wieder verschlossen durch die Postüberwachungsstelle der 6. Armee“.

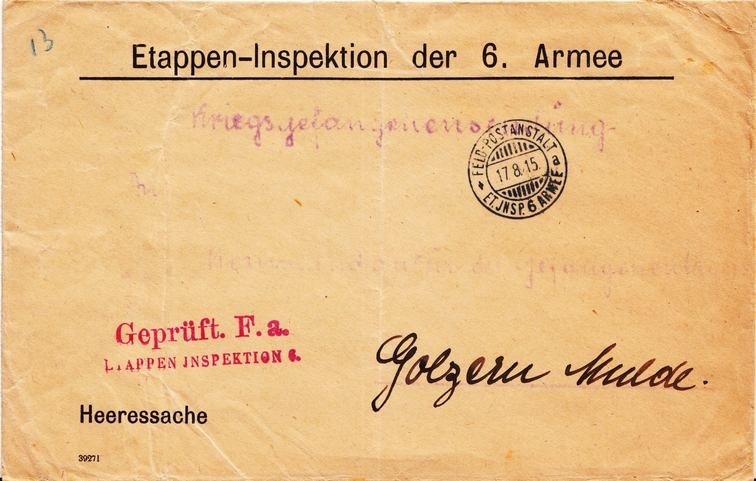

Umschlag mit vermutlich familiärer Korrespondenz an Kriegsgefangene im Lager GOLZERN-MULDE. Der Vermerk „Kriegsgefangenensendung“ kennzeichnete Post von oder für Kriegsgefangene, während „Heeressache“ (Militärangelegenheit) auf einen Dienstbrief hinwies.

Die Prüfung erfolgte durch die Etappeninspektion der 6. Armee mit dem Stempel „Geprüft F.a. ETAPPEN JNSPEKTION 6.“ (Geprüft, Frist abgelaufen – Etappeninspektion 6.).

Der obige Vergleich zeigt, dass die Kriegsgefangenen zu Beginn der Besatzung und bis Januar 1916 aus den besetzten Gebieten nur eine Karte pro Monat senden oder empfangen durften. Aus dem unbesetzten Frankreich hingegen war der Versand bzw. Empfang einer Karte pro Woche und zwei Briefe pro Monat möglich. Nach Januar 1916 wurden die Bedingungen vereinheitlicht. Die Familien, die sich in den Etappengebieten aufhielten, durften ebenfalls nur eine Karte pro Monat verschicken.

Postverkehr vom besetzten Gebiet zu deutschen Kriegsgefangenenlagern:

Postverkehr vom besetzten Gebiet zu den Kriegsgefangenenlagern in Deutschland:

Von Beginn der Besatzung bis Mitte 1915 hatte die Post der Kriegsgefangenen von oder zu den Etappengebieten große Schwierigkeiten, zu zirkulieren. Die Deutschen waren nicht darauf vorbereitet, ein so hohes Postaufkommen zu bewältigen, was zu erheblichen Verzögerungen führte.

Da das Arrondissement VALENCIENNES an der Grenze lag, hatten einige Einwohner der Grenzgemeinden die Gewohnheit angenommen, ihre Post in Belgien aufzugeben oder dorthin adressieren zu lassen, da die postalischen Bedingungen dort weniger streng waren. Diese Praxis war von den Deutschen verboten.

Das Belgische Rote Kreuz hatte ein System eingerichtet, um die Post von Kriegsgefangenen in zahlreichen belgischen Gemeinden, einschließlich derjenigen nahe der Grenze, zu sammeln. Es akzeptierte auch französische Postsendungen.

Die 1. Armee erreichte das Arrondissement VALENCIENNES am 22. September 1916.

Ihre Postüberwachungsstelle („Militärische Überwachungsstelle des Post- und Güterverkehrs der 1. Armee“) wurde am 1. Oktober in VALENCIENNES eingerichtet.

Der Norden des Arrondissements blieb in Etappengebiet der 6. Armee, deren Etappeninspektion nach TOURNAI (Belgien) verlegt wurde.

Am 19. April 1917 verließ die 1. Armee VALENCIENNES.

Sie übernahm auch Zensurstempel der 6. Armee und änderte die „6“ in eine „1“ um.

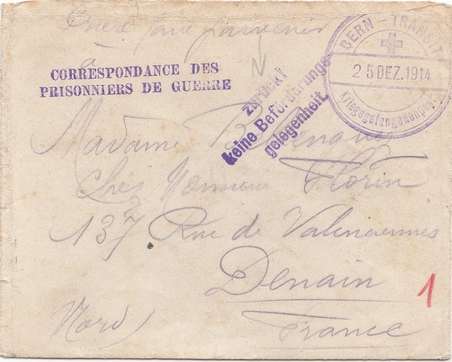

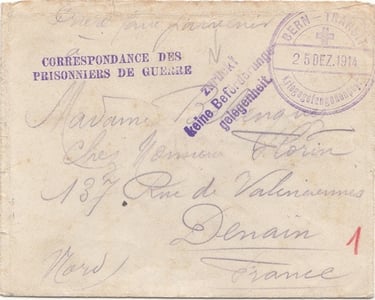

Brief aus der Schweiz nach DENAIN in das Etappengebiet der 6. Armee gesendet. Das Austauschpostamt in BERN (BERN-TRANSIT) hat seinen Stempel angebracht.

Im Dezember 1914 waren die besetzten Gebiete für die Post noch schwer zugänglich. Die deutsche Post hat diesen Brief daher an den Absender zurückgeschickt und mit dem Vermerk „Zurück – keine Beförderungsgelegenheit“ versehen.

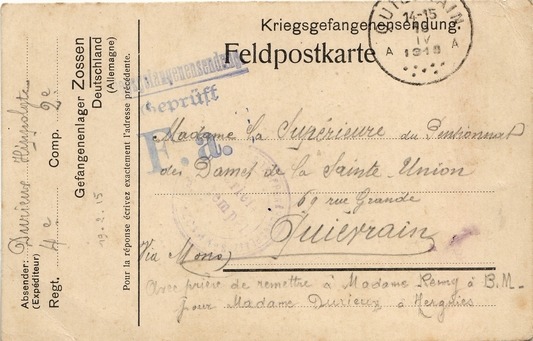

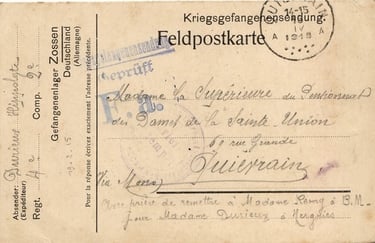

Karte im Lager ZOSSEN am 10. Februar 1915 geschrieben und an die Oberin des Klosters von QUIÉVRAIN (Belgien) adressiert, die sie an eine Einwohnerin von HERGNIES (Nord) weiterleiten sollte. Die Karte erreichte QUIÉVRAIN am 13. April 1915.

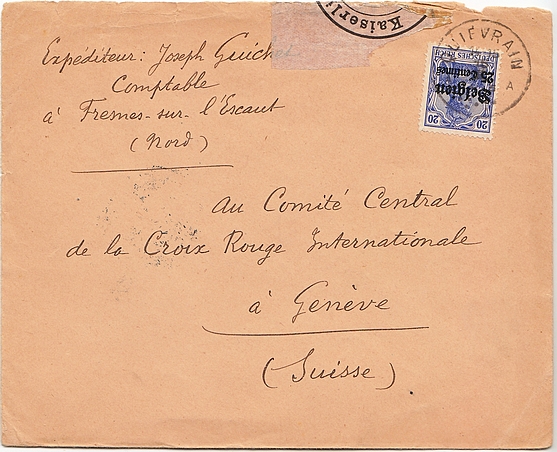

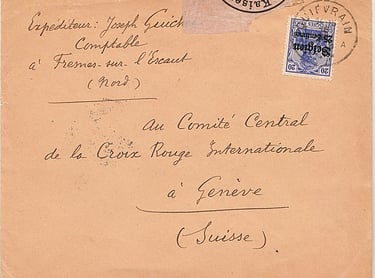

Der oben gezeigte Umschlag wurde von einem Einwohner von FRESNES-SUR-L’ESCAUT versendet. Er wurde unregelmäßig in QUIÉVRAIN (11 km entfernt) aufgegeben, entweder vom Absender selbst oder durch eine seiner Bekannten.

Ab Juli 1915 gelang es den deutschen Behörden, mit der Einschränkung der Passierscheine und der Abriegelung der Grenze den Transit der Kriegsgefangenenpost durch belgische Vermittler nahezu vollständig zu unterbinden.

Mitte 1915 wurde das System standardisiert.

Die Post von und an Kriegsgefangene unterlag einer systematischen Verzögerung von zehn Tagen gemäß der Verordnung des Kriegsministeriums Nr. 15H5/10.14.13 vom 11. November 1914. Zunächst wurde diese Verzögerung ab dem Datum der Abfassung des Schreibens berechnet. Das Problem bestand jedoch darin, dass viele Briefe oder Karten kein Datum trugen und zudem das Datum, an dem ein Gefangener begann, seinen Brief zu schreiben, nicht unbedingt mit dem Datum übereinstimmte, an dem er ihn beendete. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten konnten mehrere Tage vergehen.

Daher ordnete dasselbe Ministerium am 11. Januar 1915 (Erlass Nr. 1571/12.14.U3) an, dass die systematische Verzögerung ab der Übergabe der Post an den Lagerkommandanten in Kraft treten sollte. Ein Stempel mit der Aufschrift „F. a.“ für „Frist abgelaufen“ sollte hergestellt und auf jede von der systematischen Verzögerung betroffene Postsendung aufgebracht werden.

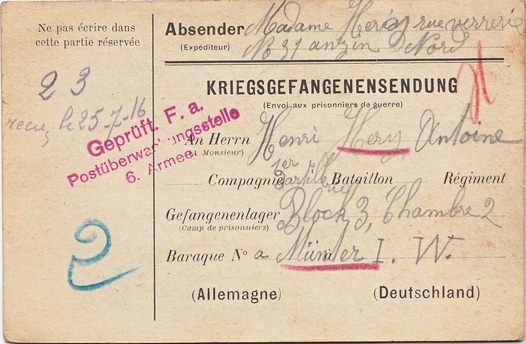

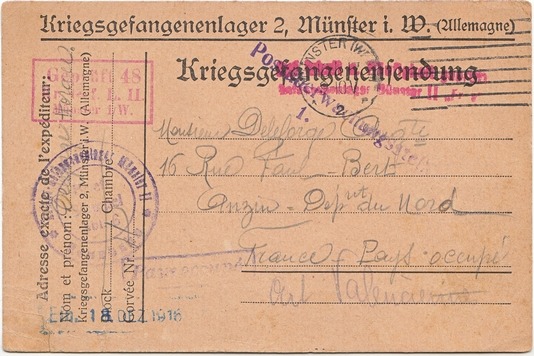

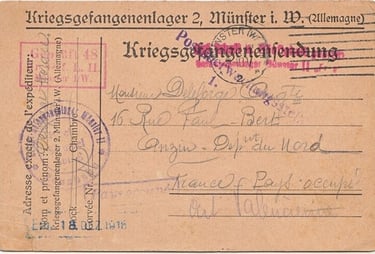

Lager MÜNSTER II nach ANZIN (1. Armee), am 12. Dezember 1916.

Im Dezember 1916 ließ die Postüberwachungsstelle der 1. Armee das Wort „Armee“ aus ihren Stempeln entfernen.

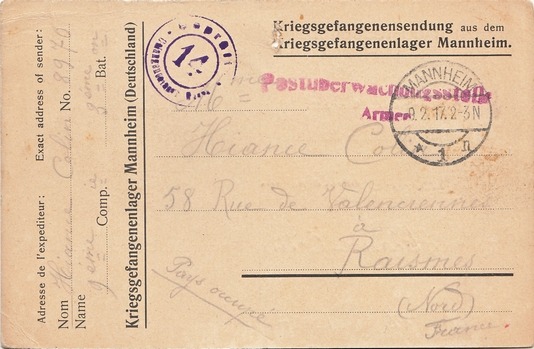

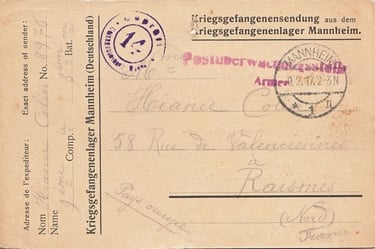

Kriegsgefangenenlager MANNHEIM nach RAISMES (6. Armee), am 10. Februar 1917.

Empfangsbestätigung eines Pakets, geprüft im Lager (Stempel: „Geprüft Gefangenenlager Mannheim 14.“), anschließend in das Etappengebiet durch die 6. Armee (Stempel: „Postüberwachungsstelle Armee“).

Seit der Verordnung Nr. 54 durfte die Armeezugehörigkeit nicht mehr deutlich erscheinen – hier wurde die „6“ entfernt.

ANZIN (6. Armee) nach Kriegsgefangenenlager MÜNSTER II, am 10. Juli 1916.

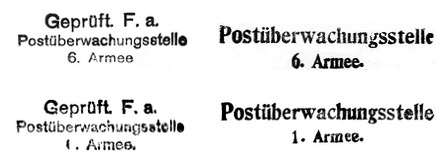

Karte geprüft von der Postüberwachungsstelle der 6. Armee (Stempel: „Geprüft F.a. Postüberwachungsstelle 6. Armee“).

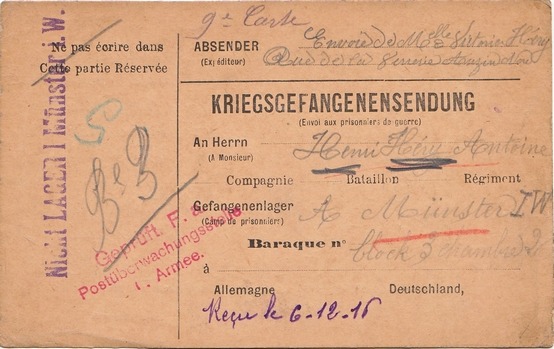

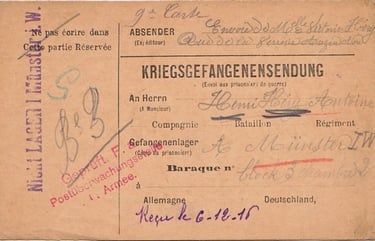

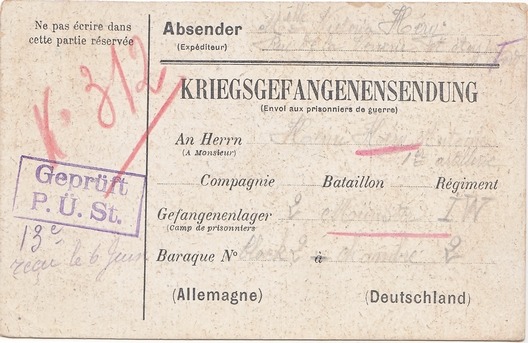

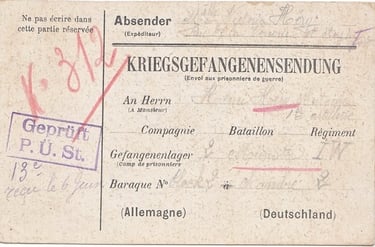

ANZIN (1. Armee) nach Kriegsgefangenenlager MÜNSTER II, am 6. Dezember 1916.

Prüfung von der Postüberwachungsstelle der 1. Armee (Stempel: „Geprüft F.a. Postüberwachungsstelle 1. Armee“).

Ab dem 15. Februar 1917 (Verordnung Nr. 54) durfte keine deutsche Einheit in ihrer Anschrift oder in Dienststempeln die Zugehörigkeit zu einer Armee angeben.

Am 21. April 1917 wurde die Postüberwachungsstelle der 2. Armee in VALENCIENNES eingerichtet.

Zu diesem Zeitpunkt war das Arrondissement von der 2. und der 6. Armee besetzt (Kantone St. AMAND-LES-EAUX und CONDÉ-SUR-L’ESCAUT).

ANZIN (2. Armee) nach Lager MÜNSTER, am 30. Juli 1917.

Karte geprüft von der Postüberwachungsstelle der 2. Armee in VALENCIENNES (Stempel: „Geprüft P.Ü. St.“).

Die Nummer 312 entspricht dem Eintrag des Gefangenen im Register der Kommandantur ANZIN und diente zur Kontrolle der Versandhäufigkeit.

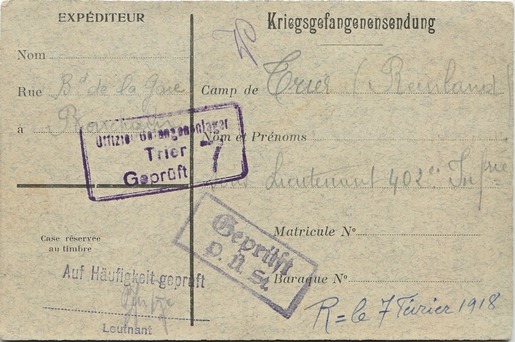

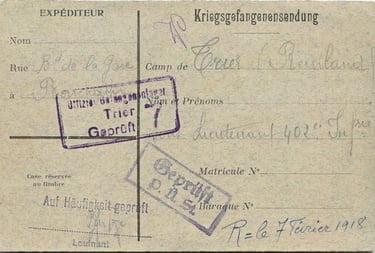

BOUCHAIN (2. Armee) nach Lager TRIER, am 7. Februar 1918.

Die Kommandantur BOUCHAIN prüfte die Karte kurz auf Versandhäufigkeit („Auf Häufigkeit geprüft“), danach wurde sie von der Postüberwachungsstelle der 2. Armee gestempelt („Geprüft P.Ü. St.“).

Die Postüberwachungsstelle der 2. Armee verwendete zwei verschiedene Zensurstempel.

Am 1. Februar 1918 besetzte die neu gebildete 17. Armee die Kantone St. AMAND-LES-EAUX, CONDÉ-SUR-L’ESCAUT, DENAIN und BOUCHAIN.

Die Etappeninspektion dieser Armee befand sich in PERUWELZ (Belgien), die Post wurde in MONS von der Postüberwachungsstelle 31 kontrolliert.

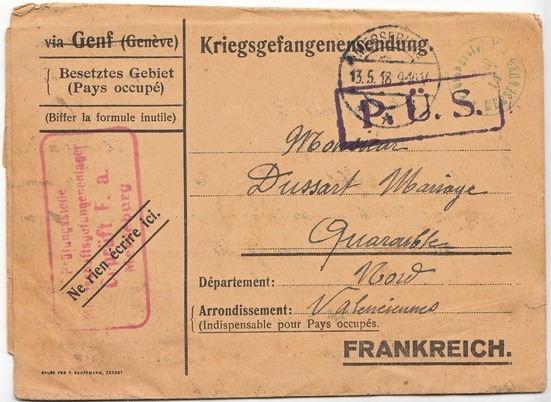

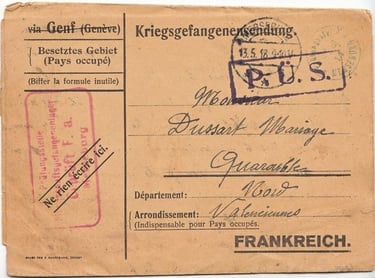

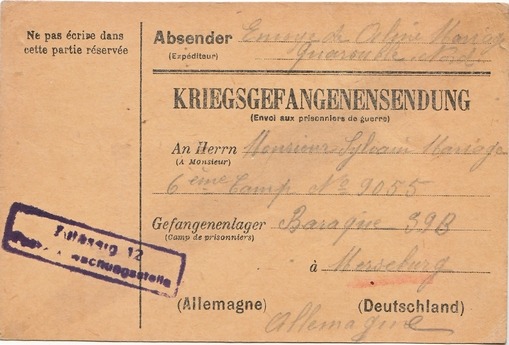

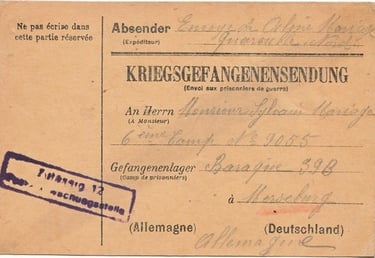

Kriegsgefangenenlager MERSEBURG nach QUAROUBLE (17. Armee), am 13. Mai 1918.

Geprüft durch die 17. Armee (Stempel: „P.Ü.S.“).

Die 17. Armee nutzte die Postüberwachungsstelle 31 in MONS, die eine Vielzahl unterschiedlicher Prüfungsstempel verwendete.

Diese Karte von QUAROUBLE zum Lager MERSEBURG zeigt die Verwendung eines weiteren Prüfungsstempels der Postüberwachungsstelle 31.

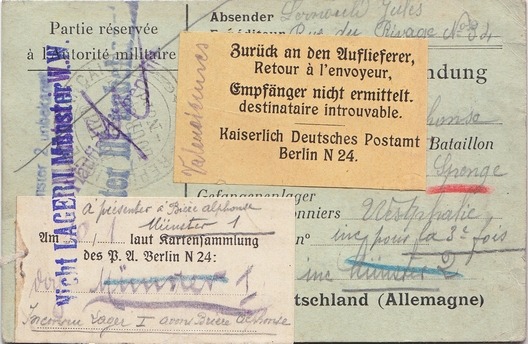

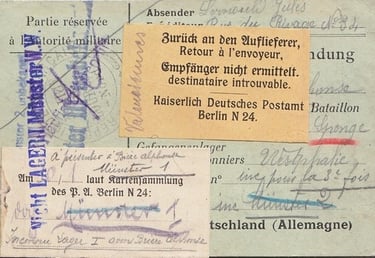

Am 26. November 1914 wurde in BERLIN die Kriegsgefangenenbriefstelle beim Postamt Nr. 24 eingerichtet. Ihre Aufgabe war es, alle Gefangenenstandorte zu erfassen, um falsch oder unvollständig adressierte Sendungen weiterleiten zu können.

Die Stelle beschäftigte 165 Mitarbeiter, die täglich rund 200 falsch adressierte Briefe oder Karten bearbeiteten. Die Gefangenenkartei umfasste 1.835 Kisten mit jeweils etwa 1.500 Karteikarten.

Für Paketsendungen war das Postamt Nr. 3 in BERLIN zuständig, das jedoch auf die Kartei des Postamts Nr. 24 zurückgriff.

Während der vier Kriegsjahre bearbeitete das Postamt BERLIN Nr. 24 nahezu 82 Millionen einfache Briefe und Karten.

LOURCHES (1. Armee) nach Kriegsgefangenenlager MÜNSTER II, am 12. Dezember 1916.

Karte in der Bürgermeisterei LOURCHES abgegeben. Der Gefangene befand sich nicht im Lager, wie die Stempel „Nicht Lager I Münster W.W“, „Lager Münster III unbekannt“ und „Lager Münster 2 unbekannt“ zeigen.

Das Postamt BERLIN Nr. 24 versuchte vergeblich, die richtige Adresse zu finden, und schickte die Karte an den Absender zurück.

Auch von den Verbündeten Deutschlands gefangene französische Soldaten konnten Post an ihre Angehörigen in den Etappengebieten senden.

Diese Post musste über das Große Hauptquartier in CHARLEVILLE geleitet werden, wo sie von der Geheimen Feldpolizei kontrolliert wurde (Weisung II a 26088 des Generalquartiermeisters, 1916), bevor sie die Etappenzone erreichte.

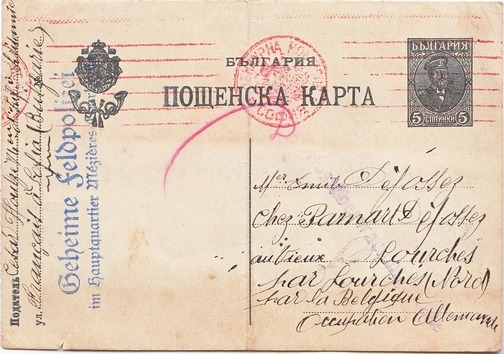

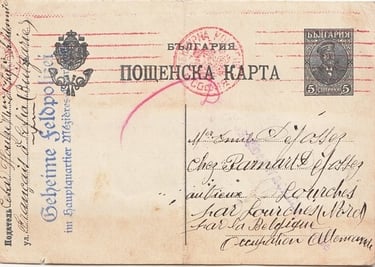

SOFIA (Bulgarien) nach LOURCHES (1. Armee), am 5. November 1916.

Nach Ankunft in Frankreich wurde die Karte vom Großen Hauptquartier in CHARLEVILLE geprüft, insbesondere durch die Geheime Feldpolizei (Stempel: „Geheime Feldpolizei im Hauptquartier Mézière Charleville“).

In VALENCIENNES erfolgte eine zweite Prüfung durch die 1. Armee.

Kriegsgefangenenpost aus Bulgarien in die Etappenzonen ist selten.

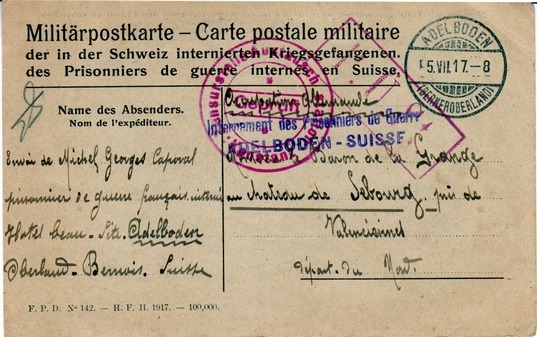

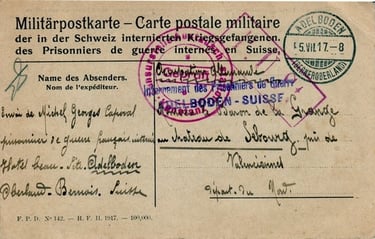

Ende 1914 bot die Schweiz an, verwundete oder kranke Kriegsgefangene aller Nationen aufzunehmen. Die Post der Internierten wurde in der Schweiz nicht zensiert.

Nach Verlassen der Schweiz passierte die Post auf dem Weg in die Etappengebiete die Austauschpostämter KONSTANZ, FREIBURG oder LINDAU, wo sich Postüberwachungsstellen befanden.

Internierungslager ADELBODEN (Schweiz) nach SEBOURG (6. Armee), am 5. Juli 1917.

Karte geprüft in KONSTANZ (Deutschland), mit dem Stempel „Zensurstelle – Austausch Station Konstanz“.

Anschließend weitergeleitet nach TOURNAI (Belgien), wo die Postüberwachungsstelle der 6. Armee ihren Stempel „P.Ü.St“ anbrachte.

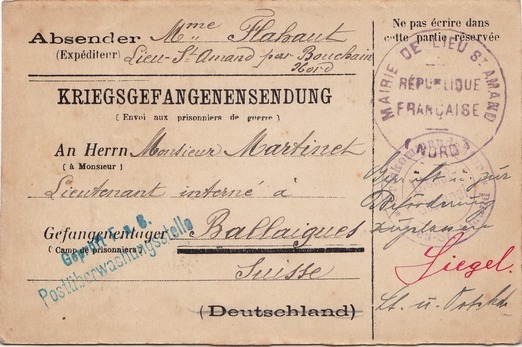

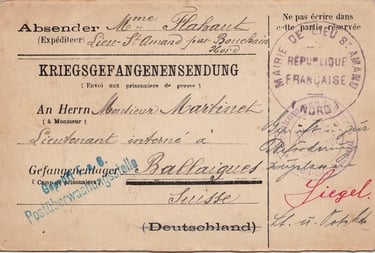

LIEU-ST-AMAND (6. Armee) nach BALLAIGUES (Schweiz), am 15. Juni 1917.

Karte in der Bürgermeisterei abgegeben und von der Ortskommandantur gestempelt („Ortskommandantur Lieu-St-Amand“).

Die Prüfung erfolgte in TOURNAI (Belgien) durch die Postüberwachungsstelle der 6. Armee (Stempel: „Geprüft F.a. 6. Postüberwachungsstelle“).

Vor Ort erlaubten die deutschen Behörden die Bürgermeistereien, die Post an Kriegsgefangene zu sammeln – in einigen Fällen auch zu verteilen.

Diese Genehmigungen wurden regelmäßig auf ihre Gültigkeit hin überprüft, bei Bedarf verlängert oder widerrufen.

Alliierte Kriegsgefangene wurden in den Etappengebieten für verschiedenste Arbeiten – teils auch militärischer Art – eingesetzt, obwohl die Haager Abkommen solche Tätigkeiten nur dann erlaubten, wenn sie „keinen Bezug zu Kriegshandlungen“ hatten (ausgenommen Offiziere).

Diese Gefangenen waren in Kriegsgefangenen-Arbeitsbataillonen organisiert. Ihre Post musste über das zugehörige Stammlager in Deutschland geleitet und dort zensiert werden.

Die Postüberwachungsstellen in den Etappen durften diese Post nicht prüfen oder zumindest keine sichtbaren Spuren einer Prüfung hinterlassen.

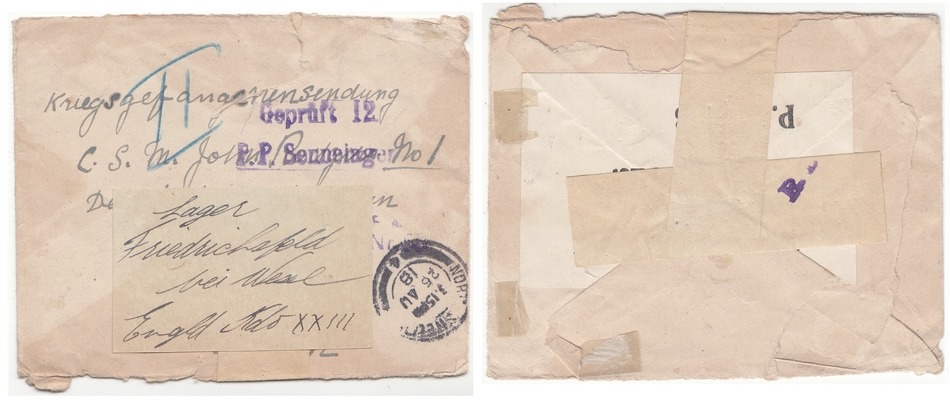

Brief an einen britischen Kriegsgefangenen im Engländer-Kommando XXIII (CONDÉ-SUR-L’ESCAUT).

Dieses Kommando wurde am 24. Juli 1918 eingerichtet und dem Kommando der 17. Armee unterstellt. Das zugehörige Stammlager war FRIEDRICHSFELD.

Vor der Zustellung durchlief der Brief die Kriegsgefangenenlager PARCHIM, SENNELAGER und FRIEDRICHSFELD.

Post an Kriegsgefangene in Etappengebieten ist nur schwer eindeutig zuzuordnen.

Die Korrespondenz von Kriegsgefangenen in den Etappengebieten ist schwer zu identifizieren, da sie keine sichtbaren Spuren eines Aufenthalts in dieser Zone trägt. Dagegen lässt sich die Post ihrer Bewacher deutlich häufiger nachweisen.

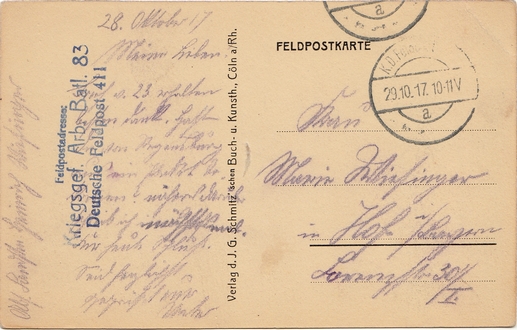

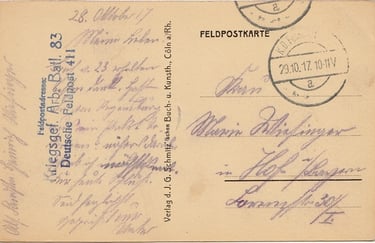

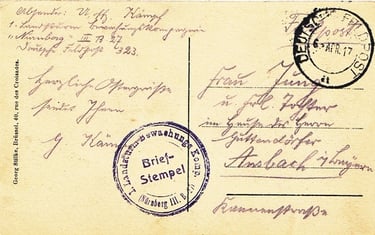

Karte eines Landsturm Soldaten beim Kriegsgefangenen-Arbeitsbataillon 83, gegründet am 26. Dezember 1915.

Aufgegeben bei der bayerischen Feldpoststation Nr. 411.

Das Bataillon war in der Nähe von SAINT-AMAND-LES-EAUX (Etappengebiet der 6. Armee) stationiert und bestand aus russischen Gefangenen.

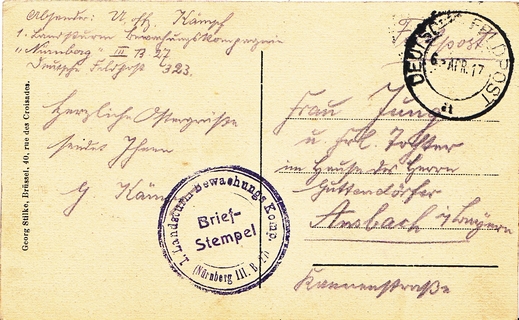

Die 1. Bewachungskompanie des Landsturmbataillons Nürnberg war für die Überwachung des Franzosen-Kommandos X zuständig (eingerichtet im Januar 1917, aufgelöst am 11. August 1917).

Die französischen Kriegsgefangenen dieses Kommandos arbeiteten im Bereich des XIV. Reserve-Korps nahe der Front.

Am 24. Januar 1917 stellte Deutschland Frankreich und Großbritannien ein Ultimatum, nachdem bekannt geworden war, dass beide Länder deutsche Kriegsgefangene in weniger als 30 km Entfernung zur Front arbeiten ließen.

Sollten diese Gefangenen nicht bis zum 1. Februar verlegt werden, würde Deutschland französische und britische Gefangene in Frontnähe bringen.

Da eine Antwort verzögert eintraf, begannen die Deutschen mit der Verlegung von Gefangenen aus Deutschland in das Operationsgebiet.

Auch neu gefangene Soldaten wurden unter besonders harten Bedingungen eingesetzt: schwere Arbeiten, schlechte Ernährung, mangelhafte Unterkünfte und ständige Gefahr durch Bombardierungen.

Diese sogenannten „Vergeltungsgefangenen“ mussten in ihrer Korrespondenz das Stammlager angeben – war noch keines zugewiesen, wurde LIMBURG als Adresse verwendet.

Sie durften nur sehr wenig Post empfangen oder versenden. Vor allem britische Gefangene wurden von der deutschen Seite dazu aufgefordert, ihren Angehörigen die Gefahren ihrer Lage mitzuteilen.

Der Fall sorgte insbesondere in Großbritannien für großes Aufsehen.

Am 15. Juni erklärten die Deutschen, keine französischen oder britischen Kriegsgefangenen mehr im Operationsgebiet zu haben. Russische Gefangene wurden jedoch erst im Mai 1918 aus den Kampfzonen abgezogen.

Während der großen Offensive im Jahr 1918 setzten die Deutschen erneut Kriegsgefangene innerhalb der 30-km-Zone ein.

Bereits zu Beginn der Besatzung schickten die deutschen Militärbehörden zivile Geiseln nach Deutschland. Dabei handelte es sich meist um lokale Honoratioren – Abgeordnete, hohe Beamte, Unternehmer usw.

Obwohl die beiden Haager Konventionen das Thema Geiseln nicht behandelten, wurde ihre Post wie Kriegsgefangenenpost behandelt.

VALENCIENNES (6. Armee) nach GENF, am 3. Dezember 1914.

Brief zum UPU-Tarif mit Anfragen bezüglich Geiseln.

Prüfung durch die Etappenkommandantur mit den Stempeln „ETAPPEN-KOMMANDANTUR“, „VALENCIENNES“ und „Geprüft“.

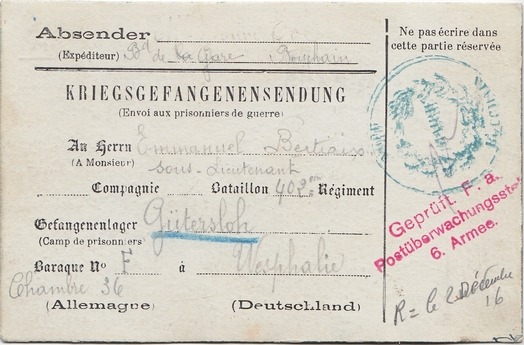

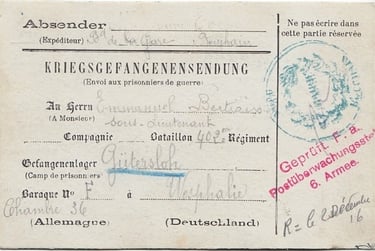

BOUCHAIN (6. Armee) nach Lager GÜTERSLOH, am 10. November 1916.

Karte in der Bürgermeisterei BOUCHAIN abgegeben und anschließend von der Postüberwachungsstelle der 6. Armee geprüft (Stempel: „Geprüft F.a. Postüberwachungsstelle 6. Armee“).

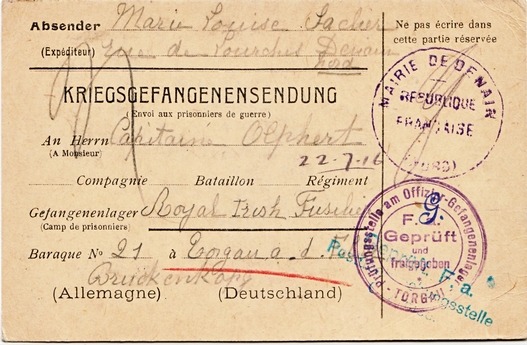

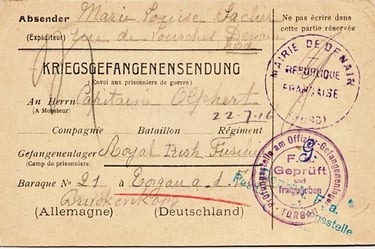

DENAIN (6. Armee) nach Lager TORGAU, am 1. Juli 1916.

Karte in der Bürgermeisterei DENAIN abgegeben und anschließend von der Postüberwachungsstelle der 6. Armee geprüft (Stempel: „Geprüft F.a. Postüberwachungsstelle 6. Armee“).

Empfänger war ein britischer Offizier der Royal Irish Fusiliers – Etappenpost an alliierte Gefangene anderer Nationalitäten ist eher selten.